カテゴリー: 4~5歳

- 2021年08月15日

- コミュニケーション向上にも!ケーキを等分する力

三等分、五等分など奇数での等分ができない

「ケーキを三等分するにはどうしたらいいですか?」

皆さんはどうされるでしょう?

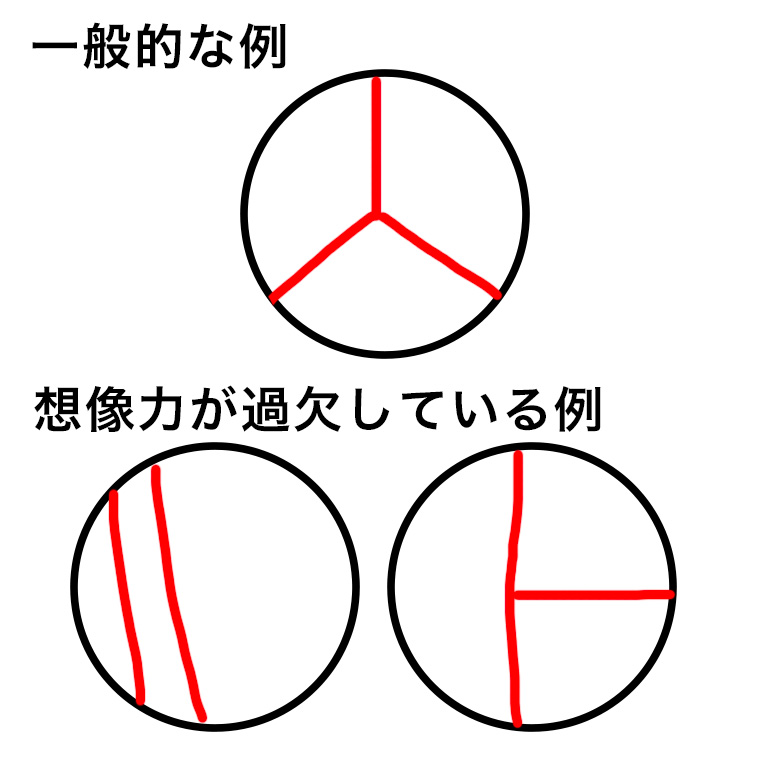

ほとんどの人は図のようにカットするのではないでしょうか。

ところが、その三等分、五等分のカットができない人たちが子どもから若年層にかけて増えてきています。

少し前に衝撃的であると話題になったベストセラー『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮新書)でも言われていましたが、特に殺人や強盗、性犯罪などの凶悪な少年・青年犯罪で少年院などに入っている人たちに顕著に見える層です。

また犯罪を犯している人、犯しそうな人だけでなく、最近ではテレビ番組でも正しいケーキの切り方として、若手の可愛いカッコいい芸能人が同じようにうまく切れなくて番組で笑いをとっていたりすることもあります。

なので、一風変わっていたり、暴力的な思考を持っているなどはそこまで関係はないのではと思います。

しかし、どうしてこのようなことが起こるのでしょうか?

ケーキをうまく切れない理由例

想像力の欠如

ケーキに今からやろうとする方法でナイフを入れた結果どうなるか?

その想像ができない人がほとんどです。

本でも言われているように犯罪を犯す人や人付き合いが苦手な人は、この「想像力」が圧倒的にかけています。

例えば極端な話ですが、他人に対して腹が立ったときに殴ってしまいたい衝動になる人はいるかと思います。

ただし、多くの人は「殴った先」を考えて殴りません。想像力がかけている人は「先」の想像ができずに「殴ればいい」となってしまうと言われています。

些細なことでは、失言が多い人。

こういった人も決して悪気があるわけではなく「他人がどう感じるか」を想像しにくいのです。

認知力の弱さ

想像力に近いのですが、図形としての理解ができない場合もあります。

IQや学校のテストのように数値化できるものを「認知力」といいますが、この認知力の低さも影響しています。

経験の不足

核家族化、共働きだけでなく、ネグレクトなどの虐待などなど様々な理由によりホールケーキを家族で食べる機会が減りました。

食べたとしてもすでにカットしているケーキを食べることが多くなってきています。

想像力・認知力を上げるイクウェル

イクウェルでは、想像する力・認知力・非認知能力の向上を重点的に置いています。

イメージトレーニング

一流アスリートが実践しているように、イメージを持つことは、自己実現への第一歩。 「リラックス→集中→想像(イメージ)」という独自メソッドで、脳のイメージ力を引き出します。

知育遊び

指先と頭を使って組み合わせることで、思考力・集中力・空間認知力・想像力などが養えます。

将来のコミュニケーション力の向上にも

想像する力・認知力・非認知能力を身につけることで、立ち回りがうまくなったり、物事への理解が早くなったりします。

理解が早くなり、うまくいきだすと、学習意欲が湧いてきます。

まずは体験教室へ

短期的な脳の発達と長期的な能力開発を組み合わせた教育法は、将来どんなことをやりたいと思ったとしても役に立ちます。

是非一度体験教室にお越しいただき、イクウェルの指導内容を見ていただければと思います。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年08月01日

- これってどのぐらい?量感から得られる予測する力

量感とは?

「量感」とは「長さ」や「重さ」や「かさ」などにの量について「だいたいこのぐらい」と目測を立てられる量に対する感覚脳力です。

数字を見て足し算引き算などの算数的な基本能力はもちろん必要ですが、実は答えを予測して「大体このぐらいになりそう」だという答えの目安を予想する力も大切です。

例えば、消しゴムの大きさを測るのには一般的には筆箱に入るような15センチぐらいの物差しで測ることができます。逆に教室の大きさを測るには15センチ物差しだと大変ですよね。

反対に消しゴムの大きさをわざわざ大きなメジャーで測る必要もありません。

また物の量からそれが入りそうな箱や袋を選ぶのも量感が関係しています。

私たち大人は生活の中の経験で個人差はありますが、ある程度はわかるようになっています。

ところが、子どもにとっては意外と難しいのです。

小さい子にお片付けをしましょうと箱を持ってこさせたときに、びっくりするぐらい大きな箱を持ってきてしまうのも量感がまだ身についていないからです。

量感がもたらす予測・思考力

足し算・引き算から学ぶ情報処理能力とは違って、人の集団を見てぱっと「10人ぐらい?」と予測を立てるような「量感」は、思考力のUPに繋がります。

また、人がきちんと整列していなくて、体の一部だけ見えている状態でも「1人」と認識するので、全体を2Dではなく3Dの立体的に把握できる力が身につきます。

量感が伴っていないと「1人、2人〜」と数えていく必要がありますが、全体を多角的に見ることによって脳の回路が活性化します。

予測・思考力が鍛えられると、瞬時に状況を把握し理解することがしやすくなります。

イクウェルが推奨する量感を鍛える方法

小学校に入ると体験教室など授業の中で量感を体感し身に付けさせるカリキュラムがあります。

ところが、右脳の発達が著しく、視覚イメージを取り入れることが上手なのは3歳ぐらいまでとされています。

小学校に入ってからでも決して遅いというわけではありませんが、脳の成長を考えると少しもったいないですね。

イクウェルでは2〜3歳のころから量感を鍛えて、脳の回路を活性化させる授業に取り組んでいます。

ドッツ

ドッツとは、たくさんの丸が印刷されたカードを使って、右脳の計算力を高めるトレーニング法のことです。

たくさんのパターンを見ていくことで、量の感覚や計算が身につきます。

百玉そろばん

一般的なそろばんとは違い、スタンド式になっていて、100個のそろばん玉が1段に10個ずつ並んだ計算器です。

年齢によって遊び方と学び方を汎用的に使うことができるので、幼児教育としては人気のアイテムです。

例えば1歳ではただ、触ってそろばん玉を左右に動かして遊ぶだけ、

2歳では、左右に玉を動かして「どっちが多い?」という量感のトレーニングに。

3歳からは数字に対する認識が高まってきますので、「いくつ動かしたのか?」、

4歳からは「○○個動かすといくつになる?」といった計算的な要素を学習することができます。

積み木

複数の積み木の基本形から形を作り、数えなくても積み木の数がわかるようにする学習方法です。

ドッツで学習したことを立体的に、また隠れている箇所に対する想像力を養います。

積み木を積み上げて形を作るという作業も、指先の器用さや並べたり積んだりすることで数の概念を学ぶことができます。

将来の社会生活を考慮したイクウェルのカリキュラム

冒頭でお話したように「量感」は日常生活の中で何気なく使っているものです。

そしてある程度の年齢を重ねると一定以上の量感は身に付いてきます。

また、算数の足し算引き算のように学校のテストに出るものではありません。

「自然に身につくのだったらわざわざ鍛える必要はないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに量感はテストにも出ませんし、日常の中で身についていきます。

ただ、右脳の発達が著しい時期にあえて鍛えることで、将来の社会生活に大きな役割を果たします。

例えば、小さなところであればクッキーを配るとき、テストであれば全体の総量を見て時間配分を決めてから取り組んだり、大人になってからはプロジェクトでのチーム配分など。そして何よりも、量感を得ることで鍛えられる予測力・思考力が社会生活の中で、算数の足し算引き算よりも大いに役に立ちます。

まずは体験教室へ

ドッツや百玉そろばん、積み木などは子どもにとっては何気ない遊びのアイテムです。

それらを使って専門の認定講師が適切な時期により脳力の開花ができるようなトレーニングをしていきます。

是非一度体験教室にお越しいただき、イクウェルの指導内容を見ていただければと思います。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年06月20日

- 絵日記には成長の要素がいっぱい

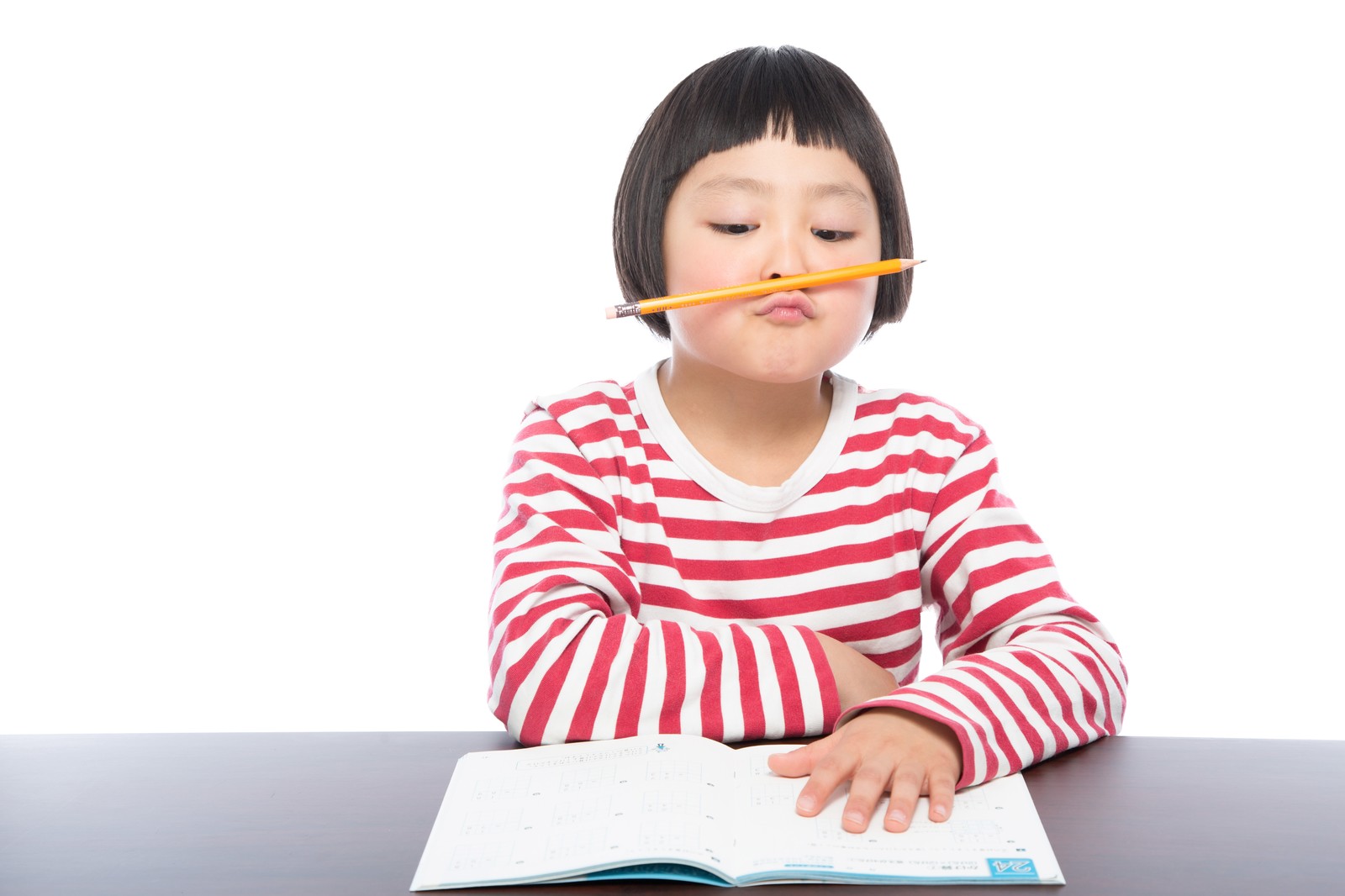

夏休みの宿題の定番

絵日記と言えば小学校の夏休みの宿題。

「うわぁ出たー」と苦手にされていた方も多いのではないでしょうか。

夏休み最後の日に溜め込んだ宿題、一番手がかかるのに真っ白な日記帳。

今のようにインターネットが主流ではなかった世代の方は、過去の新聞の天気予報欄から天気を調べたり・・・

絵日記あるあるですね。

実際に「絵日記は苦手だった」という方は多いようです。

なぜ絵日記が苦手なのか

日本人は、答えのないものは苦手とする傾向にあります。

これは戦後の日本の教育システムが原因なのですが、算数のように1+1=2、県庁所在地を書くなど答えありきのテストや教育が主流なので、絵日記のように答えがないものは「どうしたらいいかわからない」となってしまうのです。

また、「こんなことを書いて人からどう思われるか気になる」歐米のように自分の主張をはっきり言うという場が少ないのでこれも苦手としている人も多いのではないでしょうか。

絵日記から学べる5つのこと

一日の終わりに振り返ることで「良い一日」に

人は一番最後に感じたことが強く印象に残っています。

日々の中には良いこともそうでないこともあるかと思いますが、一日を振り返ることで「できるようになったこと」「できなかったけれど、次にこうすればできるようになりそうなこと」「楽しかったこと」を中心に振り返ると幸福感が高まります。

幸福感が高まった子どもは自信に満ち溢れるようになり、良い睡眠状態=良い体調をキープすることができます。

そうすることで翌日の行動のパフォーマンスも上がり、できることがますます増えていきます。

詳しくは「幼少期の毎日の習慣で未来が決まる!?寝る前の振り返り(https://eqwel-child.com/2021/03/26/479/)」にも掲載しています。

字と絵の組み合わせで良い刺激を

文字は左脳、絵は右脳を使います。

文字に対応する絵を書くことで、左脳と右脳両方に刺激を与えるようになります。

また、近い過去とは言え、過去の記憶を掘り起こすことは記憶を司る箇所にも良い刺激になります。

アウトプットするために思考をまとめる

人にものを伝えるためには、ある程度自分は何を伝えたいのかを頭の中でまとめる必要があります。

絵日記に苦手意識がある人はこの思考をまとめるということがそもそも苦手なのではないでしょうか。

受験科目で小論文だけの対策をしている予備校の授業もあるぐらいです。

文章力=国語力

国語力は一生涯使う大切な力です。

最初は「んっとね、遊んだのー」誰と?「○○ちゃんと」とまとまりのない文章になるかもしれませんが、慣れていくと「今日は○○ちゃんと△△で××をして遊んだ」と主語述語のある文章を書けるようになります。

小学校高学年でも絵日記になると「今日はプールに行った楽しかった」という一文だけで終わってしまう絵日記があります。

一つの文章から詳細を含ませていく力も国語力。

「△△には朝から待ち合わせをして電車で向いました。途中で食べた駅弁が美味しかったです。××は■■なところがおもしろくて何回も遊びました。」というように一つの出来事を詳しく説明し、より相手に伝わるような内容に膨らませることができるようになります。

継続する習慣が成功体験を

「あの人は何をやっても3日坊主よね」と言われる人がいます。

そういった人は「継続しない習慣」「諦める習慣」が身についてしまっています。

毎日のことですが、今日もできた→明日もがんばろう→毎日できている!と日々の小さな成功体験はとても大切です。

逆に継続しない習慣が身についてしまっている人は、ちょっとしたハードルで諦めがちです。

毎日きちんと続ける努力ができることは、その後の人生においても努力をすればハードルを乗り越えることができるという意識になります。

絵日記を書くコツ

幼少期から始められる第一歩

字や絵がかけない幼少期は「幼少期の毎日の習慣で未来が決まる!?寝る前の振り返り(https://eqwel-child.com/2021/03/26/479/)」にあるように、一緒に一日の振り返りをすることから始めてみましょう。

「よかった」という前向きな思考だけでなく、思考や文章をまとめる力の基礎が身につきます。

最初は絵から

最初は自由に絵を描かせてあげましょう。テーマも絞らなくていいです。(描きやすそうでしたら絞ってもかまいません。)まずは描くことです。

色も使えるならばぜひ使わせてあげてください。

描けたら、「上手に描けたね」と褒めてあげた上で、「何を描いたの?」と尋ねてみましょう。

絵にタイトルと文章をつけます

描いた絵にタイトルを決めて、そこから文章を作っていきます。

最初は「アニメを見て面白かった」などの短文ですが、それで問題ありません。少しずつ長い文章や感じたことを織り交ぜて表現豊かな文章になるようにすすめていきましょう。

その他のコツ

・時間はある程度決めてください

夕飯のあと寝る前などザックリとしたタイミングでいいです。

・最初から完璧を求めない

少しずつでも毎日続けることが大切です。子どもが楽しく続けられるように少しずつできるようになったことを褒めて継続できるようにしてあげてください。

・親はあくまでも補助役

「誰と遊んだの?」「どんなことが楽しかったの?」と思考をまとめるお手伝いをしてあげるのはいいのですが、親の理想の内容を押し付けてはいけません。

イクウェル+おうち時間で効果倍増

イクウェルではおうちでの時間、親子の関わり方もご指導させていただいています。

なぜならばイクウェルは週に限られた時間ですが、おうちの時間はその何倍にもなるからです。

イクウェルのレッスンの効果をさらに上げていただくため、脳の力をUPさせるためには日々の積み重ねが大切です。

まずは体験教室へ

楽しく、飽きずに続けられて効果があること。自ら勉強したくなる好奇心、効率よく脳を使う力、これがイクウェルのカリキュラムです。これは字やしっかりとした絵をかけるようになる前、1歳から3歳までにトレーニングを始めることでよりパワーアップします。

是非一度体験教室にお越しいただき、イクウェルの指導内容を見ていただければと思います。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年06月10日

- お受験とイクウェル

イクウェルとお受験塾の違い

幼児教育を意識していらっしゃる親御さんは、小学校・中学校受験を意識していらっしゃる方も多いかと思います。

イクウェルは受験を目的としたいわゆる「お受験塾」ではありませんが、多くの親御さんから「イクウェルで学んだことが受験に役に立った!」というお声をたくさんいただきます。

また、イクウェルで学んだお子さんが多くの難関と言われる小学校・中学校に入学しているという実績もあります。

もちろん、教育熱心な親御さんのもと、ご希望されている学校の対策に特化したお受験塾と併用されている場合もあります。

塾では試験に出るポイント、学校の傾向、当日の対策など多くの情報を得ることが出来、それに合わせたカリキュラムが用意されています。

イクウェルは塾とは違い、学びたいという気持ちや好奇心、記憶力、思考力など「勉強をするためのベースとなる脳力」「地頭力」を育てることに特化しています。

受験に役立つイクウェルの4つの脳力

1自ら学ぶ好奇心とやる気

イクウェルは「好奇心」を大切にしています。

大人でも興味がないことよりも、興味があることの方が頭に入ったり、調べるにしても苦にはなりにくいですよね。

仕事や周りの環境により、興味がないことでも多少我慢して義務感を持って学ぶことはできるにしても、興味があることに比べると楽しさや習得具合は違います。

イクウェルでは「好奇心」を育て「学ぶ楽しさ」を知ってもらいます。

与えられた勉強だけでなく、図鑑を見たり、辞書で調べるようになったり・・・

勉強しなさいと言わなくても、自ら好奇心を持って学ぶようになっていきます。

2記憶する力

イクウェルで身につく脳力の中で一番「良かった!」「伸びた!」と言われるものが「記憶力」です。

記憶力さえあればいいというものではありませんが、受験だけでなく、世の中を生きていく上で重要でとても便利な力です。

先進国、特に日本では早ければ幼稚園、小学校から大人になっても、能力値を図るための「試験」というものが存在しています。

試験の結果で人生の幅が広がったり、新しい資格を取得することで優遇されます。

その中で、記憶する力と引き出す力は大いに役に立ちます。

また、人との関わりの中でも人の顔や好み、エピソードを覚えられることで、円滑な人間関係を築きやすくなります。

イクウェルでは一見楽しい遊びに見えることでも、様々な記憶に働きかける脳を育てる仕掛けをしたカリキュラムとなっています。

脳の記憶する回路が開き、海馬や間脳と言った、長期大量記憶の回路を鍛えます。

詳しい記憶力の身につけ方は、

「お話で覚える!イクウェル式 記憶法「ストーリー法」

(https://eqwel-child.com/2021/02/28/463/)」

「幼少期から始める右脳を伸ばす記憶法

(https://eqwel-child.com/2021/03/07/471/)」

「都道府県、円周率もペラペラのイクウェル式記憶法「フック法」

(https://eqwel-child.com/2021/05/04/511/)」でご紹介しています。

3集中力

生まれや育ちの環境に関係なく人にとって平等なもの、それが時間です。

人は皆1日24時間の中で生きています。

その中で、どれだけのことをこなせるか、時間を効率よく使うということはとても大切なことです。

人の半分の時間で勉強を終わらせることができれば、例えばその分、スポーツの練習をする、となると将来「文武両道」と呼ばれる人に近づきますよね。

イクウェルでは脳科学的な根拠を持って集中力を引き出す方法を取り入れています。

子どもの集中持続時間は年齢プラス1分と言われている中で、いかに集中力を高めるか。

飽きさせないテンポの良いトレーニングを行っています。

また、乳児の頃から集中力のベースを作るために「見る力」も鍛える事ができます。

目から入る情報は膨大です。

イクウェルでは物の形を認識できるようになる生後数ヶ月頃から「集中力カード」を使って見る力を養うプログラムがあります。

カードを「見る」ことにより目の周りの筋肉を鍛え、両目でしっかり見れるようになり、見る力と動体視力が身につき集中力を高めます。

見る力が身につくと、後々物事を理解したり、考えたりする力にもつながっていきます。

詳しくは「集中力カードって本当に効果があるの?(https://eqwel-child.com/2020/10/27/337/)」をご覧ください。

4判断力

多くの親御さんが驚かれるのはイクウェルのテンポです。

非常に早いテンポで、大人から見たら「ついていけないのでは?」と不安になられる方もいらっしゃいます。

子どもと大人では脳の吸収力が異なります。

大人にとっては早いテンポでも子どもにとっては飽きにくい、脳をほどよく刺激します。

刺激となる情報に繰り返し触れることで、神経回路をたくさん張り巡らせ、能力を獲得していく「ミエリン化」という現象が起こり、脳の神経回路が強化されていきます。

受験だけではない、これからの社会を生き抜く力

AIの発達により、コンピューターには出来ない力を求められるようになってきました。

言われたことだけなく、自ら考える力が大切とされています。

文部科学省によると、小中学校の学習指導要領の改訂により、コンピューターにはできない「生きる力」と「思考力・判断力・表現力」の育成を掲げており、受験内容にも影響が出てきています。

イクウェルではこれからの社会を自らの力で生き抜いていく力を総合的に身につけていきますので、受験だけでなく社会で人として生きていくにあたって役に立ちます。

30年の実績があるEQWELでは、競泳日本代表の池江璃花子さんをなどスポーツ界、芸能界、音楽界や会社経営などで活躍している卒業生がたくさんいます。

詳しくは卒業生の活躍をご覧ください。(https://eqwel-child.com/success/)

まずは体験教室へ

イクウェルのカリキュラムはまずは好奇心を持って楽しく学ぶこと。学ぶ楽しさを知ることです。

お子さんの将来にとって必要な脳力を身につけられたという方がたくさんいらっしゃいます。

是非一度体験教室にお越しいただき、イクウェルの指導内容を見ていただければと思います。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年05月04日

- 都道府県、円周率もペラペラのイクウェル式記憶法「フック法」

実はとっても便利で実践的な「フック法」

「お話で覚える!イクウェル式 記憶法「ストーリー法」(https://eqwel-child.com/2021/02/28/463/)」

「幼少期から始める右脳を伸ばす記憶法(https://eqwel-child.com/2021/03/07/471/)」ではイクウェルが推奨している記憶法・ストーリー法、幼少期からの右脳の鍛え方についてお話させていただきましたが、今回は実はとっても便利な「フック法」という記憶法についてお話させていただきます。

「フック法」とはフックになる言葉=フックワードに、覚えたい言葉を引っかけてイメージし、記憶するという方法です。

お話から記憶をするストーリー法とは違い、何番目からでも取り出すことができるので、同列のものを覚えるのに便利です。

例えば慣れていくと、円周率や英単語など受験勉強にも使えるようになり、大人になっても大人数での会合で出会った人の名前を記憶できたり、使えると使えないとでは日常生活の便利度が大きく変わります。

実際にイクウェルでは円周率200桁までチャレンジして、覚えている子どもがたくさんいます。

フック法の使い方

まずは基本のフィンガーフック

フック法は覚えたいことから連想=イメージすることで記憶の引き出しにインプットしていきます。

フィンガーフック法は、生まれたときから身近で一番イメージしやすい指を使って行うフック法の基本です。

親指=お父さん

人差し指=お母さん

中指=お兄さん

薬指=お姉さん

小指=赤ちゃん

というイメージはすでに持っていると思います。

ではまず1例「脳内の情報伝達順序」を覚えましょう。

①認知→②記憶→③判断→④比較→⑤思考→⑥行動と順番に覚えてもなかなか難しいものです。

これをフィンガーフック法を使って覚えてみると下記のようになります。

②記憶:お母さんの「記憶」力は抜群なのでごまかせません。

③判断:お兄さんの「判断」はいつも正しいと評判です。

④比較:お姉さんはお買い物が好きで、いつも服を「比較」しています。

⑤思考:赤ちゃんの「思考」力は天才的です。

⑥行動:この家族は、いつも一緒に「行動」します。

どうでしょうか?

脳トレを頑張るお父さんと、しっかり者のお母さんと、賢いお兄さん、おしゃれなお姉さんに囲まれた天才赤ちゃんがいる仲良し家族が想像できないでしょうか。

順番で覚えるのではなくフックからイメージするので、薬指を見て「今日は何を着よう」と2つの服を比べているお姉さんを想像する=比較と出てきます。

関係ない事柄もフックで連想できます

例えば、鍋、パトカー、ゴマを今度はボディを使って覚えます。

鍋:鍋ごと食べちゃって口の中に詰まっちゃった

パトカー:頭の上でパトランプがくるくる回っている

ゴマ:ほっぺにブツブツがいっぱい

など連想がしやすく、なおかつインパクトがあるようなイメージを身体の箇所に触れながら結びつけます。

現実的でなくてもインパクトがあるものを想像できるようになると、記憶することが難しくなくなってきます。

円周率200桁の秘密!数字変換100ワード記憶法

フック法は訓練を重なることによって、自然とイメージができるようになり、記憶をすることが容易になります。

さらにそこから発展させた数字をたくさん覚える方法が「数字変換100ワード記憶法」です。

まず、「01=おわん」「02=おにぎり」など100個の数字を言葉に変換した表があるのですべて覚えます。

例えば、53638985という番号を覚えるときに、

53=こうさてん

90=むささび

89=はくしゅ

85=はごいた

を「交差点でむささびが拍手をしながら羽子板で遊んでいた」という風景をイメージします。

一見、数字変換100ワードを覚えて、風景をイメージして覚えるという手順は遠回りなように見えますが、数字だけの羅列よりも言葉のほうが頭の中でイメージしやすく忘れにくいですよね。

フック法と同じく繰り返し反復することによって、小学生ごろになると歴史の年号から何桁もの数字まで覚えていつでも引き出すことができるようになります。

受験勉強、大人になっても活用!イクウェル式

世の中にはさまざまな記憶法が溢れていて、記憶に関する本だけで本屋さんのコーナーを占めるほどです。

それだけ記憶法にはニーズがあり大人になっても困っている人がいるということです。

冒頭でお話したように、イクウェルで記憶法を学んだお子さんは円周率200桁をスラスラ言えたり、大人になってもいつまでもつきまとう覚えることにも効率よく対処しています。

実際には数字変換100ワードや、フックワードを使って連想できるイメージを作っているのですが、訓練を重ねることによりこれらのステップを瞬時に行うことができるのです。

実際にイクウェルでは塾に通わずに自宅と学校の勉強だけで、難関校に受かったお子さんがたくさんいらっしゃいます。

まずは体験教室へ

脳のトレーニングは幼いときに始めれば始めるほど、身につきます。またイクウェルのカリキュラムはお子さんが楽しく身につけられるようなテンポとかわいいイラストで飽きさせません。

是非一度体験教室にお越しいただき、一緒に楽しくレッスンを受けてみてください。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年04月01日

- これからの未来と子ども同士の喧嘩の関わり方

オンライン化によるコミュニケーションの減少

新型コロナウィルスの影響で、教育の場も大きく変わってきました。

コミュニケーションを取るイベントは減少もしくは制限がつき、人と接触がないオンラインでの学習も増えてきました。

大人は多少の不便さを感じながらもオンライン会議、オンライン飲み会などでコミュニケーションを取ることができます。

しかし、まだ成長途中の子どもは、他人とのコミュニケーションで学ぶことが少なくなってしまいました。

数少ないコミュニケーションの機会を是非活用していただくために、今回は、「子どもの喧嘩」をテーマにお伝えしていきます。

ぶつかり合うことで学ぶ人との関わり方

おもちゃの取り合い、先生と遊ぶ順番、仲間はずれ、クラスに1人はいる口の悪い子・・・子どもたちはさまざまなことが原因で喧嘩をし始めます。親としては、怪我をしてしまう、逆に相手の子に怪我をさせてしまうのではないかと気が気でないと思います。

外の世界との関わりのひとつとして、3歳〜小学校低学年くらいまでの喧嘩をする体験は重要だとされています。

3歳ごろまでは親、親戚、近所の人など子どもにとっては上の存在であり「優しくしてくれる人」が多く存在します。同年代の子どもと遊ぶにしても親の監督のもとで遊ぶことが多いのではないかと思います。

ゆえに、幼少期の子どものの心の中は自分が中心となりがちです。これは決してワガママというわけではなく、自分の存在が中心として物事を考えるということです。

具体的には、

・寒い、暑い、美味しい、楽しいなど自分と相手は同じ感じ方をする。

・相手の話を聞くよりも自分が伝えたいことを一方的にしゃべる。

そんな子どもたちは、ご家庭によっては3歳ごろから保育園、幼稚園と通いだし「優しくしてくれる人」よりも「同等の子」のほうが多くなります。

今まではスムーズだったことがうまくいかず、喧嘩になってしまうことも仕方ないのです。

しかし、人とぶつかり、人の意見を知ることは成長にとって大きなチャンスと言えます。

自己中心型だった子どもの発想が人の嫌がること、嬉しいことを知り、人と調整するということ、そして自分の感情をコントロールしていくことを学んでいくのです。

このことを幼少期に学べなかった人は、大人になっても感情のコントロールが苦手で、自分中心でしか考えることができず、コミュニケーションが苦手な人が多いという傾向があります。

社会生活では、人と円滑に過ごすということはとても大切なことです。仕事だけでなく、学生時代においても、苦手分野を友人と教え合ったり、先生に気兼ねなく質問にいけるような子どもは学力が伸びやすくなりますよね。お稽古ごとも大切ですが、人と助け合うことで実力の何倍もの力を出せる能力というのは決して侮れないものです。

その第一歩が幼少期のお友達との喧嘩から始まるのです。

喧嘩をしてしまった!大人ができること

喧嘩は成長のチャンスではありますが、大人がどう関わるかによって成長度合いも変わってきます。過度に干渉することはよくありません。

しかし、せっかくのチャンスを活かすような関わり方を是非してみてください。

①まずは子どもに任せて関与しない

子どもが喧嘩をしてしまいました!

「あらあら、どうしたの〜」

とついつい口をはさみたくなるかもしれませんが、ぐっとこらえてください。

ちなみにこの口をはさみたくなる気持ちは個人差はありますが「子どもが傷つくかもしれない、守らなければ」という母性本能ですので過保護すぎるわけではありません。

でもじっと見守ってあげてください。

子どもには自分たちで解決する力があるんです。

自分の子どもにはまだその能力が身についていなくても、同年代の子どもの中ですでに身についている子どもから教わることもあります。

もちろん、叩いたりし始めたときなど怪我をしそうなときにはちゃんと止めてあげてください。

②解決しなさそう・・・そんなときは子どもの言い分を聞いてあげましょう

どうしても自分の子どもの味方をしてしまいがちですが、可能であれば両方の子どもから事情を聞いてあげてください。

小さい子どもは言葉も拙く、自分の感情を言葉にしてまとめることが上手にできません。

せっかく一生懸命伝えてくれたことを、どちらかが悪いと判断をするのではなく、あくまでも通訳のような気持ちで聞いてあげてください。

③否定をするのではなく、お互いの気持ちを伝えてあげる

単に「あなたが悪い」「こうしなさい」と決めるのではなく、「〇〇ちゃんはコレで遊びたかったんだね、でも▲▲ちゃんが長く遊んでいたんだよね」と気持ちを伝えた上で、「だったらどうすればいいと思う?」と子どもたちに言い分を促してあげてください。

ここが調整する力の身につくチャンスになります。

「あんたがグズだから」とか「遊びたいってなんで言わないの?」と子どもを否定するようなことは決して言ってはいけません。

自己肯定感が低くなり、遠慮しがちな子どもになってしまいます。

④絶対してはいけないことは教えてあげましょう

「物を投げない」「お腹や頭を殴らない」「目には気をつける」など相手や自分が一生傷つくようなことは予めルールとして教えておきましょう。

⑤先生や、親同士の信頼も大切

喧嘩は成長には繋がりますので、できるだけ見守っていきたいところですが、相手の親御さんがそうかどうかはわかりません。人によっては子どもを放置している、教育がなってないと思われてしまうこともあるかもしれません。

ここは大人も調整力とコミュニケーション力を発揮するところです。

子どもを守るためにもお友達の親御さんや、幼稚園で喧嘩に対応してくれている先生とも普段から信頼関係を築けるようにしましょう。

オンラインでの関係もリアルがあってこそ

これからますます進んでいく、オンライン化。

オンラインだけの友達というのも珍しくはありません。

オンラインの出会いで結婚したり、親友ができるなど、一生涯の信頼できる人もできることもあります。ただ、冒頭でもお伝えしたようにオンラインでの関係性だけで信頼関係を構築することは不便で、非常に難しいのが現状です。

映像の向こう側の相手の空気を読むことは、通常よりも高度なコミュニケーション能力を要することも少なくありません。

この幼少期からの小さな(子どもの世界にとっては大きな)喧嘩が、大人になってからのコミュニケーション能力に繋がっていきます。

人との接触が少なくなってしまったこの時代だからこそ、一つの喧嘩も成長のチャンスと思うと、無駄にはできません。

これからの社会において、アカウントのブロック、スイッチ一つで切れる人間関係ではなく、人と深く関われるということは大切なことではないでしょうか。

イクウェルが大切にしている親子の信頼関係

子どもの喧嘩で親ができることは、親子の信頼関係があることが前提です。

普段から子どもの言い分をキチンと聞ける環境があってこそ、周りとのトラブルでも親に聞いてほしいとなります。

イクウェルでは脳の使い方だけでなく、親子の関わり方を何よりも大切にしています。

なぜならば脳の成長はレッスン時間以外の大半を一緒に過ごす親子の時間での影響を大きく受けるからです。

ですので、イクウェルでは、ご家庭での接し方、学習方法なども細かくご指導させていただいております。

まずは体験教室へ

親子ともに楽しめる、脳が発達するカリキュラムを採用しています。

是非一度体験教室にお越しいただき、他のお子様と親御さんの様子もご覧いただき実感してみてください。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年03月07日

- 幼少期から始める右脳を伸ばす記憶法

右脳と左脳は記憶力が違う

前回の記事「お話で覚える!イクウェル式 記憶法「ストーリー法」(https://eqwel-child.com/2021/02/28/463/)」ではイクウェルが推奨している記憶法・ストーリー法についてお話させていただきましたが、今回は幼少期、お話し始めたころから使える右脳を伸ばす記憶法についてお話します。

さて、右脳と左脳の記憶力の違いは何でしょう?

ざっくりいうと、「時間」と「量」と「質」が違います。

右脳はイメージを写真のように早く長く記憶することができる

一般的にも言われているように右脳は「イメージ」、左脳は「思考」を司ります。

つまり、右脳は見たままの印象を写真のように記憶するので、「早く」「たくさん」の情報を覚えることができます。

逆に左脳はじっくりと考えて理解したものを覚えます。

さらに右脳は、一度覚えると長期的に記憶を貯蓄しておけるのに対し、左脳は、何回も振り返らないと次第に忘れていきます。

テストのために一夜漬けした内容はすぐ忘れてしまうのに対し、旅行に行った思い出がしばらく経っても思い出せるのはそのためです。

将来的に右脳と左脳両方をバランスよく育てると記憶するための脳を効率よく使うことができますので、2つとも伸ばすことがおすすめです。

ところが、右脳の記憶に関する働きは3歳がピークを迎えます。ですので、右脳を鍛えるにはお話しだしたころの早めの時期は右脳を中心に鍛えるほうが良いとされています。

右脳の記憶力を鍛える

では、右脳を中心に記憶力を鍛えるには、むやみやたらに覚えるのではなく、素早く瞬間的に覚えるという「覚え方の質」を大切にしましょう。そうすることで、脳の「物を覚える回路」が作られていきます。

また、下記のポイントを意識することによって、さらに右脳に働きかけます。

だらだらせずに覚える時間は瞬間的

右脳はしっかり考えて覚えるのではなく、イメージが中心になります。ただでさえ集中できる時間が短い幼少期、1日5分以内を目安に時間を区切りましょう。

内容よりも短い時間の量

右脳は瞬間的にたくさんの情報を記憶することができます。なので、選別は特にせずに多くのもの、極端に言うと「なんでもいい」のです。「漢字」「動物」「地図」子どもが興味持つものから覚えていきましょう。

楽しく!

楽しいテンポや興味のあることは子どもの印象に強く残ります。

「今日はどっちがいいかな?」と興味のあるものを聞いてあげてください。

目的は脳の回路づくりですので、積極的に取り組めるものを選んであげてください。

イクウェルの教材には記憶力UPのツールも

何からやっていったらいいかわからない、という手探りでやる場合もあるかと思います。

何からやっていったらいいかわからない、という手探りでやる場合もあるかと思います。

イクウェルにはたくさんの記憶力UPのツールがありますのでぜひご活用ください!

まずは体験教室へ

ツールの使い方、ご家庭でのトレーニングの仕方もご指導させていただいています。

是非一度体験教室にお越しいただき、実感してみてください。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年02月28日

- お話で覚える!イクウェル式 記憶法「ストーリー法」

「記憶のメカニズム

記憶の定着には①記銘→②保持→③想起という三段階があります。

①記銘で覚えて、②頭に貯蔵し、③想い出す。

これを繰り返すことで記憶が定着していくのです。

なのでしっかり記憶するには単語帳を何度も何度も捲るように反復する必要があるのが一般的です。

同じようなことを、「記憶」の権威ハリー・ロレイン、ジュリー・ルーカスによると、「忘れる」というのはほとんどの場合、「記憶をしていなかった」ことが原因だとしています。

人間の脳は記憶→忘れる→記憶するの繰り返しで定着し、「忘れる」の段階で学習をやめると脳はそれを不必要な情報だと認識して記憶のリストから除外してしまうのです。

ストーリー法とは?

記憶には反復が大切です。

とはいえ、むやみやたらに反復して覚えていっても面白くありませんし、飽きてしまいます。

イクウェルがおすすめしている記憶法は、ストーリー法、フック法、暗唱などがありそれぞれ特色がありますが、今回はその中でももっとも馴染みやすい「ストーリー法」についてご説明します。

ストーリー法とはその名の通り2つ以上の物を順に繋げてお話を作り、その様子をイメージして記憶する方法です。

人間の脳は、一度に4〜7個までしか記憶することができません。

ストーリー法は物事を繋げることによって複数の事柄を効率よく覚えることができます。

例えば、「りんご」「山」「ウサギ」「お母さん」と並べても難しいかもしれませんが、

「100個のリンゴが大きな山をごろごろごろ転がっています。その山は突然走り出して、ウサギとかけっこを始めました。ウサギはお母さんの腕にピョーンと飛び込みました。」とストーリーにするとイメージがわきますよね。

こうして覚えたストーリーは忘れにくく、思い出しやすいので記憶として定着しやすくなります。

今日からすぐできるストーリー法のコツ

お話作りのコツはなるべく「突拍子もないこと」を「視覚的」に「大げさ」に取り入れることです。

ありえないストーリーにして覚える

印象に残る出来事というのは、忘れにくいものですよ。

例えば、セーラー服を着たおじさんが駅の改札の前にいる、インパクト大ですよね。

子どもには流石にセーラー服のおじさんは強烈過ぎますので、例えば、花が笑う、象がスキップする、トマトが真っ赤な顔で恥ずかしがっているなど、擬人化を利用するのも一つの手です。

具体的な形容詞を付けて視覚的に覚える

言葉を思い出しやすいように、その物を表す形容詞をつけます。例えば、大きな、真っ赤な、どっさりなど具体的な表現を言葉にすることによって、右脳にイメージとして残ります。

擬音・擬態語を使って大げさに表現して覚える

子どもは音の表現が大好きです。

どんどん歩く、リンリン鳴っているなど楽しそうな音を取り入れて大げさに表現してみましょう。

五感を使って覚える

「大きな手を空いっぱい広げて」など身振り手振りを入れながら覚えるとより印象に残ります。

NGなこと

残酷な表現、マイナスな表現(殴る・蹴るなど)は子どもの心に表現のほうが残ってしまうので避けましょう。

また「象を見ました、麒麟を見ました。そのあとはサルで」と同じ表現を繰り返すのもストーリー法として起伏がないので印象には残りにくく鳴ってしまいます。

大人になっても使えます

最初はイメージしやすいように一緒にお話を作ってあげてください。

そのうち慣れてくると、物をいくつか並べて「お話を作ってみようね」と子ども一人で作れるように促してみましょう。意外と面白いお話になるかもしれませんよ。

自分でお話を作ることは想像力にも働きかけます。

また、このストーリー法は学校の勉強や社会に出ても通用する方法ですので、大人でも習得するととても便利です。

実際に東大生の学習法としても似たような方法が採用されています。

みんなで楽しく学べるイクウェル

このストーリー法ですが、テンポと楽しさ、またやりたい!と思えることがとても大切です。

イクウェルでは専門の講師と同じクラスのお友達と一緒に楽しくお話作りをすることができます。

まずは体験教室へ

楽しくテンポの良いカリキュラムで子どもの脳と心に響く授業を行っています。長年の経験と心理学・脳科学に基づき組み立てられたものですので、お子さんの興味と好奇心をくすぐります。

是非一度体験教室にお越しいただき、実感してみてください。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2020年12月11日

- 古文も百人一首もペラペラ!語彙力を鍛えるEQWELの教育法

すべての思考は語彙力にアリ

「人間は持っている語彙以上のことは考えられない」と言われるぐらい語彙力は大切です。

生まれてから3歳までの親の声掛け、しかもなるべく温かい言葉をかけられてきたかによって、語彙力や考え方に大きな影響を及ぼすことがわかっています。

人付き合い、学習、将来の仕事、全てにおいて語彙力は基本になります。

例えば、幼少期にあまり親にかまってもらえなかった人は、語彙力が少ないために、コミュニケーション能力や提案力、アイデア力が低い人が多い傾向にあるのではないでしょうか。

統計では、3歳までに言葉かけが多い家庭の子どもは約4500万語、少ない家庭の子どもは約1300万語と約3000万語の差があると出ています。

これらが、子どもの3歳時のIQや将来の学力に影響を与えます。

また内容の格差について、自己肯定感や褒めたり応援したりする言葉の多い家庭と、否定的だったりネガティブ・禁止するような言葉が多い家庭とは自己肯定感やものごとの捉え方、考え方にも影響が出ます。

声かけの3つの「T」

シカゴ大学医師大学院の小児外科医であるダナ・サスキンド教授は、言葉かけの方法として3つの「T」を推奨しています。

3つの「T」その① チューン・イン(Tune in)

チューン・インは子どもに寄り添うことです。

興味にあるものについて一緒に話したり、遊んであげることで短い時間でも脳が活性化します。

例えば子どもが自動車に夢中になっていたりとします。

「うちの子は自動車与えておいたら一人で遊んでくれるから楽だわ〜」

と言っている親御さんをよく見かけます。

もちろん育児のちょっとした息抜きに子どもの興味のあるものを使っていただくのは、親御さんの精神的にも肉体的にも軽減されるのでとてもいいことです。

ただ、いつも放っておくのではなく、

「この赤いブーブーは何ができる車なの〜?」

「この車はランプがついててかっこいいね!街を守るおまわりさんが乗っているんだね!」

「◯◯ちゃんはどの自動車が一番好き?」

といったことからでいいので、子どもと会話をしてみてください。

興味があることに親が反応するということは、子どもの将来性にもつながってきます。

また、大人でもそうですが、興味がないことよりも、あることのほうが当然、言語習得も早くなります。

3つの「T」その② トーク・モア(Talk more)

トーク・モアはそのまま、子どもとたくさん話すことです。

チューン・インと組み合わせてたくさんの言葉を話してください。

ここで注意していただきたいのが、「子どもに話す」のではなく「子どもと話す」を心がけること。

一方的な話しかけよりもより効果があります。

例えば、

●ナレーション

親がしていることを実況中継する。

●並行トーク

子どもがしていることを親が実況中継する。

●「こ・そ・あ」以外で

「これ」「あれ」「それ」といった代名詞ではなく具体的な名詞を使う。

●会話を膨らます

子どもが発した1つの単語を2語、2〜3語を話したら短めの文書で話すなど、子どもの言葉から少しずつ膨らませていきます。

●「今」以外の話をする

イメージ力を高めるために「日曜日は遊園地に行って、メリーゴーランドに乗ろうね!」といった「今」以外の話をする。

といった方法が挙げられます。

3つの「T」その③ テイク・ターンズ(Take turns)

子どもと交互に対話をし、会話の中に引き込んでいく方法です。

特に意味のない「あー」とか「キャー」と言っているときでも、親が真似て返事をすることで交互に話すということを学んでいきます。

また、ある程度の会話ができるようになってきたら「はい」「いいえ」で答えられる質問ではなく、「●●ちゃんはどうしたい?」といった開かれた質問をすることで文章を脳の中で組み立てる力が育ちます。

注意すべき4つ目のT ターン・オフ(Turn off)

ダナ・サスキンド教授は実はもう一つ、注意すべき「T」としてターン・オフを挙げています。

スマートフォンや電子機器に囲まれた世代だから言えることですが、親がスマートフォンやテレビに夢中になって子どもとの大切な3つの「T」をおろそかにしがちです。

3歳までの伸びしろが大きな時期に、それは大きな損失です。

また、好奇心旺盛な子どもがスマートフォンに興味を持ち、依存してしまうという話もよく聞きます。

とても便利なツールではありますが、4つ目の「T」、ぜひ気をつけてください。

語彙力UPにアニメは効果あるの!?

よく、アニメDVDなどで語彙力をUPさせる方法があります。

最近はスマホで動画を検索して見れたりとても便利ですね。

かわいいキャラクターがいろいろなお話をしてくれて、子どもも夢中になりやすいし、親も楽です。

ただ、諸刃の剣です。

一方的に子どもが好きになりそうな可愛さや楽しさを盛り込んで夢中にさせ、逆に語彙力が低下したり、それがないと不機嫌になったり、といったデメリットもあります。

ぜひ、親の目でしっかり良質なものを選んであげてください。

大人もびっくりのEQWELの授業スピード

授業に参加された親御さんが一番ビックリさせれるのが、授業のスピード。

1時間の中で、数の話をしていたかと思うと、世界地図を広げたり、読み上げを聞いたり、イラストを描いたカードが出てきたり・・・とにかく盛り沢山です。

「こんなに早いなんて」

「大人でもついていけないのに、子どもは大丈夫かしら?」

とおっしゃる方もいらっしゃいます。

ご安心ください。

幼児期の脳はスポンジのよう。理解よりも先に大量にかつ高速でインプットすることで、語彙力と脳の成長につながるのです。3歳までにどれだけの言葉のシャワーを浴びるかが語彙力UPのポイントです。

このテンポの速さにも長年の経験による法則があり、EQWELの講師はすべてこのリズム感、声のトーン、表情など、さまざまな要素をクリアし、実績にもつながっています。

3歳4歳で古典や百人一首を暗唱している子や、世界の国名から首都を言える子もたくさんいます。

ちなみにEQWELでは日本語は一般的な教育の約4倍の語彙力、英語コースでは6,000語以上の英単語を習得することを目標にしています。

まずは体験教室へ

EQWELで他のお子さんがどのように成長しているか、どのような授業をやっているのか、気になるところはたくさんあると思います。

是非一度体験教室にお越しいただき、EQWELの実績あるカリキュラムを知ってください。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2020年11月30日

- 保育園に通わせるのはかわいそう!?

専業主婦・専業主夫・共働き

「専業主婦」という言葉から「専業主夫」という言葉もあるように、近年女性の社会進出とともに共働きまたは女性が主な働き手になっている家庭も少なくありません。

厚生労働省が発表している「国民生活基礎調査」によれば、共働き世帯は2000年代では1000万世帯、2017年では1188万世帯にまでのぼっています。

女性の社会進出、共働きは時代の流れともいえます。

共働きになると子どもを保育園に預けるということは必須になってきます。

保育園に通わせるのはかわいそう!?

幼稚園・小学校以降に関してはコミュニケーション効果も含めて通うことは一般的ですが、保育園に関してはどうしても「親が働いて子どもの相手をできない場合に助けれくれる場所」というイメージが強くあります。

たしかに1980年代の初めは、共働き世代は今の半分程度で、現在40代〜50代の親世代のほとんどが子どものころ親と一緒に過ごした記憶があると思います。同様に現在60代〜70代のさらに親世代が子育てをしていたときの価値観では子どもと一緒に過ごしてあげることが大切にされていました。

その上で、共働き・保育園というキーワードには不安を感じる方もいると思います。

それだけ子育てに熱心ということです。

他にも、介護などの理由でずっと子どもにかまっていられない親御さんもいます。

昔ながらの子育てを知っている方には不安に思う方もいらっしゃると思います。

安心してください。

子育ては時間だけではありません。

接する時間の長さではなく、同接するか、愛情の与え方の方が大切です。

ですので、一緒にいるときの過ごし方を密度の濃いものにしていけば、時間の短さで引け目を感じて頂く必要はありません。

子育ては時間よりも密度が大切

親子が過ごす時間と密度の関係性は、実は科学的な実験により実証されています。

筑波大学による5年間の研究で発達調査と親へのアンケートにより、親子が接する時間は子どもコミュニケーションや運動能力には関係ないことがわかりました。

反面、家族で食卓を囲む機会が少ない子どもはコミュニケーションの低下や、物事に対する理解度が遅れているという結果がでました。

さらに、親や周りに人間など相談相手がいるということも対人能力や運動神経の発達に影響があるということがわかりました。

この結果により、短時間でいいので親子がしっかり向き合う接し方をすれば、子どもの発育には問題がないことがわかります。

形や時間ではありません。

子どもと親も人と人として接していけば、子どもの頭も心も身体も健全に育っていくのです。

子どもの存在を認めて愛情をしっかり伝えること

自己肯定感を育てる

効率よく・・・というわけではありませんが、限られた時間の中で密度ある子育てをするには、子どもの存在を認めて愛情をしっかりと伝えることが大切です。

・愛情を伝える言葉

「あなたはお父さんとお母さんの宝物」

「お父さんもお母さんもあなたのことが大大大好き。いつも抱っこしたいと思っています。」

・存在・個性を認める

「あなたは何でもできる可能性があるよ」

「生まれてきてくれてありがとう」

「あなたのペースでやっていいんだよ」

・将来の可能性と貢献性をイメージさせてあげる

「あなたは世の中の役に立つ人になるのよ」

「あなたは大きくなったら周りの困っている人や苦しんでいる人を助ける人になるよ」

など、最初は照れくさいかもしれませんが、日々伝えていくことで短い時間でも子どもは愛情を感じることができます。

さらに、EQWELで教えている具体的な方法としては、

②愛情や存在の暗示の言葉を投げかけ

③最後にギューと抱きしめてあげてください

触れ合うことでより気持ちが伝わりやすくなります。

まずは体験教室へ

お子様との人間関係に悩む親御さんもいると思います。

「言うことを聞かない」「わがまま」「どうやって接していったらいいかわらかない」そう思われる方は、子育てに真剣に向き合っている証拠です。

EQWELでは教室でのレッスン以上に家庭での接し方にも重点をおいています。

是非一度体験教室にお越しいただき、親子の接し方のコツを知っていたければと思います。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 最近の記事

-

- 2021.10.15

「まあいっか」「こんなもんよね」は意外と大切 - 2021.10.10

子どもと一緒に楽しむ、ためになるハロウィン - 2021.09.30

英語の学習はオーディオ教材が最適!? - 2021.09.15

ほどほど育児で楽しもう! - 2021.09.07

子どもの外出が難しいときの家遊び

- 2021.10.15

向日町教室

〒617-0002

京都府向日市寺戸町渋川l-l

水車ビルlF

京都西教室

〒615-8125

京都府京都市西京区川島調子町42

日章ビル2F