カテゴリー: 親の接し方

- 2021年10月15日

- 「まあいっか」「こんなもんよね」は意外と大切

子育てで難しい「認める」

自分の子どもだからこそ認めにくい

イクウェルでは「子どものことを認める」ということを大切にしていますが、自分の子どもだからこそ認めにくいものです。

それは子どもを大切に思えば思うほど上手くいってほしい、失敗してほしくない、より良い将来を・・・と考えてしまい、ついつい気になるところに目がいってしまうものです。

悪いところは叱って直す昔の教育

TVアニメやドラマでもありますが、教育熱心な家庭のお父さんがあまり成績のよくなかったりやんちゃな子どもに対して「またアイツか!」「アイツはなにをやらせてもダメだな」「どうせアイツに決まっている」そして先生に呼び出されてお父さんにお説教というようなシーンがあります。

昔は悪いところは叱って矯正させる教育だったんですね。

その世代を受け継いできたご家庭で育ってきた親御さんは同じように気になるところはついつい叱ってしまいがちになっていることもあるかと思います。

親が思うほど子どもに伝わっていない

自分を振り返ってみて

さて、ご自身の子ども時代を思い出してみてください。

ガミガミ言われたときに「いつもお母さん怒っている」と怒られた内容よりも怒っているという印象だけが残っていたことはありませんか?

人は印象深いものを記憶に残す傾向があります。

幼い子どものように経験が浅いと、怒られたことのインパクトが強くなってしまいます。

自分のストレスにも・・・

怒るという行為だけでパワーもストレスもたまりますね。

ましてや相手に伝わらないとなると、暖簾に腕押し、ますますイライラしてしまいます。

ストレスは環境にも健康にもよくないですね。

「まあいっか」「こんなもんよね」は魔法の言葉

子どもはこんなもんです

食べ物をこぼす、ケンカする、わがままを言う。

他の子どもに比べてお洋服を着るのが下手、お絵かきが上手くない、走りが遅い。

子どもに立派な人間になってほしいからこその気になることがたくさんありますよね。

でも、子どもなので「こんなもんです」

この頃は、数ヶ月違うだけで成長の違いもあり、4月生まれと12月生まれの子どもでは顕著です。また得意不得意もあります。

この違いをイライラせずに「まあいっか」で諦めることも大切です。

もちろん、本当に叱らないといけないことはしっかり叱ってください。

叱り方のコツについてもまた機会があればお話させていただきたいと思います。

諦める=明らめる

「まあいっか」「こんなもんよね」でいわゆる子どもに対しての諦めがつきます。

諦めると言うとなんだか見放すような印象にはなりますが、諦めるという言葉の本質は「明らめる」という意味もあります。

子どもの悪い点、気になる点だけを見て、イライラするよりは、スッと明らめてしまうことで、力が抜けて視野が広がります。

視野が広がることで、子どもの他の良い点を見つけてあげることができ、短所を叱るのではなく長所を伸ばす動きになることができます。

マイナスな言葉が減ると自分も前向きに

子育てだけでなく、「あなたはダメよね」と言った言葉は自分にも返ってきます。

詳しくは別の機会に書きますが、脳の仕組みとして、自分に対してだけでなく他人に対してマイナスな発言をする人は自分自身の能力も発揮できない、体力的にも衰えやすいといった傾向があると言われています。

単純にマイナスな言葉が減るだけでも気持ちが楽になりますよね。

お子さんも怒ってばかりのお母さんよりも笑顔なお母さんの方が一緒にいて楽しいです。

親子で楽しく前向きになれるイクウェルの教育

子ども育ては親育てともいいますが、子どもを育てるためには、親御さん自身にも学んでいただいた方がいいことがたくさんあります。

イクウェルでは教室内でのお子さんへの教育だけでなく、家庭での接し方もしっかり親御さんに学んでいただいています。

親御さんの考え方、叱り方が変わると、お子さんの成長も変わってきます。

まずは体験教室へ

実際のレッスンでの周りのお子さんと親御さんの様子を見ていただくことができます。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年09月15日

- ほどほど育児で楽しもう!

育児に真剣になるのはいいですが、深刻になりすぎていませんか?

少し肩の力を抜いて楽しく「ほどほど育児」がうまくいくコツです。

赤ちゃんが泣いている、なんで!?

育児初心者のママさん、パパさん。赤ちゃんが泣いていると焦ってしまいますよね。

オムツでもない、おっぱいでもない、暑いのか、寒いのか・・・

安心してください。

赤ちゃんの思っていることがバッチリ当たるのは30%ぐらいだそうです。

赤ちゃんはどんどん泣き続けますが、ゆっくり落ち着いて何が原因なのかを探ってあげてください。

赤ちゃんにとって大切なのは「不快なことはちゃんと伝えたら解決してくれる」ということです。

酷いネグレクト(育児放棄)の子どもは「どうせ泣いても無駄だ」と認識して、不快なことがあっても泣かず、感情を表に出さなくなってしまうそうです。

赤ちゃんが泣いているということは、「この人たちなら解決してくれる」という信頼の証です。

すべて解決!無菌状態は赤ちゃんのためにならない

親というのは子どもに対して苦労をしてほしくないものです。

ついつい進路のことで厳しく口を出して、子供と喧嘩したり・・・といったことはよく聞く話です。

赤ちゃんのときもそうで、何もかも赤ちゃんにノンストレスはかえってよくありません。

「不快」な気持ちを多少知ることで、赤ちゃんの経験値になるからです。

また、このご時世なので気になるのかもしれませんが、過度な除菌も赤ちゃんの抵抗力が身につきません。ほどほどの清潔感が大切です。

赤ちゃんとのコミュニケーション5つのキーワード

目を見てにっこり向き合う

生後間もない赤ちゃんの目はまだよく見えません。

とはいえ、にっこり笑っている空気感や見られている視線は感じ取れるものです。

ぜひにっこり笑って目を見て話しかけてあげてください。

不安な顔をしない

赤ちゃんが泣いていると不安になりますよね。

そんなときでも不安な顔をなるべくしないようにしましょう。

親が不安だと赤ちゃんはもっと不安になってしまいます。

優しく抱きしめてあげる

目が見えないからこそ、ボディタッチはとても重要です。

抱っこして背中を擦ってあげるのも有効です。

手や足をマッサージ

マッサージには原始反射を見るという目的もあります。

手足を動かしてあげることで、赤ちゃんのストレッチ効果や動かし方を覚えることに役に立ちます。

赤ちゃんの気持ちを共感トーク

「気持ちよくなったね〜」「楽しいねー」など赤ちゃんが思ってそうな言葉を声かけてあげると、まだ言葉が理解できなくても「これは気持ちいことなんだ」という認識が脳の奥底に刻まれます。

この積み重ねが、情緒の豊かさや言語を覚えるのに繋がっていきます。・

大切なのは、親子の絆と自己肯定感

子育てに深刻になる必要はありません。

自分が疲れない程度に「ほどほど」でないと追い込まれてしまうこともあります。

ただ、忘れてはいけないのは、赤ちゃんに対してちゃんと向き合ってあげているか、声掛け、ボディタッチをして愛情を注いであげることです。

この時代に培った親子の絆は将来、子どもの自己肯定感にも影響があります。

楽しい育児のコツはイクウェルで

初めての育児は右往左往して困ってしまうもの。

イクウェルでは長年にわたった実績と認定講師が親御さんの味方です。

まずは体験教室へ

体験教室ではイクウェルの実際のレッスンを見ていただいて、先輩パパママ、他のお子さんの様子をご覧いただくことができます。みなさんとっても楽しそうにレッスンを受けられています。

是非一度体験教室にお越しいただき、イクウェルの指導内容を見ていただければと思います。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年08月15日

- コミュニケーション向上にも!ケーキを等分する力

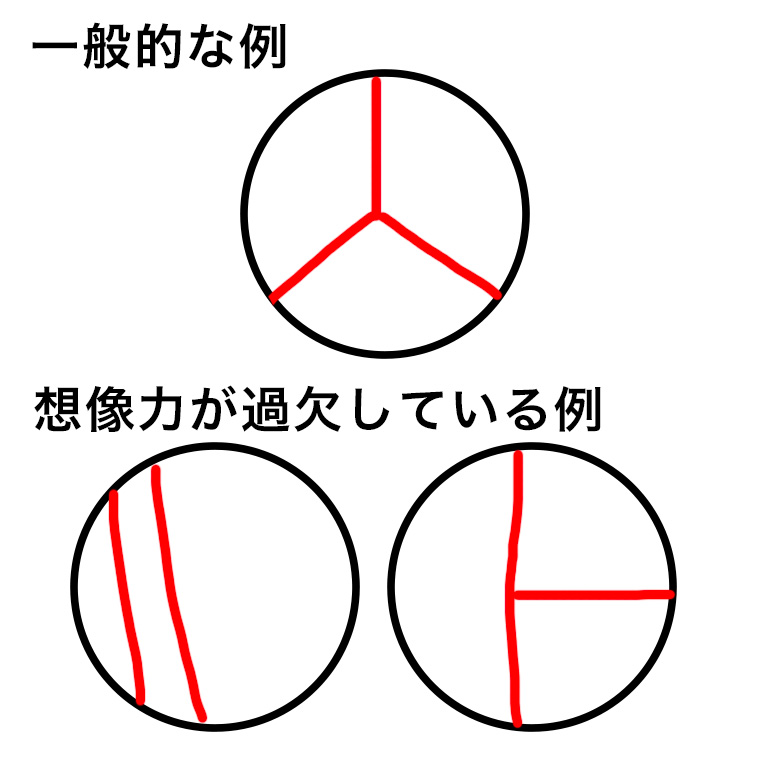

三等分、五等分など奇数での等分ができない

「ケーキを三等分するにはどうしたらいいですか?」

皆さんはどうされるでしょう?

ほとんどの人は図のようにカットするのではないでしょうか。

ところが、その三等分、五等分のカットができない人たちが子どもから若年層にかけて増えてきています。

少し前に衝撃的であると話題になったベストセラー『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮新書)でも言われていましたが、特に殺人や強盗、性犯罪などの凶悪な少年・青年犯罪で少年院などに入っている人たちに顕著に見える層です。

また犯罪を犯している人、犯しそうな人だけでなく、最近ではテレビ番組でも正しいケーキの切り方として、若手の可愛いカッコいい芸能人が同じようにうまく切れなくて番組で笑いをとっていたりすることもあります。

なので、一風変わっていたり、暴力的な思考を持っているなどはそこまで関係はないのではと思います。

しかし、どうしてこのようなことが起こるのでしょうか?

ケーキをうまく切れない理由例

想像力の欠如

ケーキに今からやろうとする方法でナイフを入れた結果どうなるか?

その想像ができない人がほとんどです。

本でも言われているように犯罪を犯す人や人付き合いが苦手な人は、この「想像力」が圧倒的にかけています。

例えば極端な話ですが、他人に対して腹が立ったときに殴ってしまいたい衝動になる人はいるかと思います。

ただし、多くの人は「殴った先」を考えて殴りません。想像力がかけている人は「先」の想像ができずに「殴ればいい」となってしまうと言われています。

些細なことでは、失言が多い人。

こういった人も決して悪気があるわけではなく「他人がどう感じるか」を想像しにくいのです。

認知力の弱さ

想像力に近いのですが、図形としての理解ができない場合もあります。

IQや学校のテストのように数値化できるものを「認知力」といいますが、この認知力の低さも影響しています。

経験の不足

核家族化、共働きだけでなく、ネグレクトなどの虐待などなど様々な理由によりホールケーキを家族で食べる機会が減りました。

食べたとしてもすでにカットしているケーキを食べることが多くなってきています。

想像力・認知力を上げるイクウェル

イクウェルでは、想像する力・認知力・非認知能力の向上を重点的に置いています。

イメージトレーニング

一流アスリートが実践しているように、イメージを持つことは、自己実現への第一歩。 「リラックス→集中→想像(イメージ)」という独自メソッドで、脳のイメージ力を引き出します。

知育遊び

指先と頭を使って組み合わせることで、思考力・集中力・空間認知力・想像力などが養えます。

将来のコミュニケーション力の向上にも

想像する力・認知力・非認知能力を身につけることで、立ち回りがうまくなったり、物事への理解が早くなったりします。

理解が早くなり、うまくいきだすと、学習意欲が湧いてきます。

まずは体験教室へ

短期的な脳の発達と長期的な能力開発を組み合わせた教育法は、将来どんなことをやりたいと思ったとしても役に立ちます。

是非一度体験教室にお越しいただき、イクウェルの指導内容を見ていただければと思います。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年06月30日

- 困った!!子どもの癇癪(かんしゃく)の対処法

かんしゃくとは?

突然怒って泣いてなどの混乱行動を起こすことを癇癪(かんしゃく)といいます。

2〜4歳頃から5〜6歳頃には落ち着いてくるのが一般的で、

・大きな声で泣き叫ぶ

・床に寝転がり手足をバタバタさせる

・物を投げたり壊したりする

・周りの人を殴ったり蹴ったりする

といった「困った」行動を起こし、なかなか止まりません。

「なんでうちの子どもはこんなにわがままなの?」「いつ終わるかわからない」「愛情が足りてない証拠と言われた」とお母さんを悩ませることもしばしばです。

どうしていいか親御さん自信が不安になってしまう行動ですが、原因と対処法を知ることで軽減されることがあります。

また、「こんなことを書いて人からどう思われるか気になる」歐米のように自分の主張をはっきり言うという場が少ないのでこれも苦手としている人も多いのではないでしょうか。

かんしゃくの原因

やりたいことがうまくいかないイライラ

2歳3歳ごろから歩いて走って、おもちゃも自分のやりたい遊び方を見つけていきます。

ところが子どもの体はまだまだ身体機能が未発達なため、指先の動きなど思ったようなことがうまくいかないことも多いです。

例えば、おもちゃの積み木をお友達や親は上手に積み上げることができるけれど、自分はうまくいかない・・・そんなときにイライラして積み木を崩したり、投げつけたりと行った行動が見受けられます。

伝えたいことが伝わらない

身体能力と同じく言語能力が十分に発達していないため、「言いたいことが相手に伝わらない」「自分が思っていることはこうじゃないのに」「理解してもらえない」とかんしゃくを起こします。

体調の変化によるイライラ

大人でもそうですが、なんだかイライラすることはありますよね。

例えば眠たいとき。

大人ならば寝てしまえば良いのですが、子どもにはまだ原因を追求する経験値がありません。

体温調整がまだうまくできず、暑くて寝苦しい夜も暑いということを伝えられずにイライラしてしまいます。

そういったちょっとした体調の変化をかんしゃくで表している場合もあります。

さまざまな原因がありますが、結局は「自分の思ったとおりにならない」ということが根本にあります。

かんしゃくに対する対処法

親が不安にならない

かんしゃくは決して悪いことではありません。

感情の表現をうまくできないことが爆発しているだけですので、逆にいうと「やりたいことがある」「自我の芽生え」と考えてみて下さい。

落ち着くまで見守る

暴れたりして危険なこともありますので、周りから投げたり壊したりすると危ないものをできる限り取り除きましょう。また、できない場合も危険なことがないように見守りましょう。

子ども自身も一度かんしゃくを起こすとなかなか止められないことが多いです。

気持ちが落ち着くまでは、何を言っても聞き入れることがしにくいものです。

落ち着いたらどんなことがしたいのか、伝えたいのかをじっくり聞く

落ち着いて話ができるようになったら、「どうしたかったのかな?」とお子さまの気持ちを一緒に考え、整理して「○○がしたかったんだね」「××がしんどかったんだね」と気持ちを代弁してあげて下さい。

もし親が少しの手を貸すことや練習することでできるようになることがあるならば、一緒にやってあげましょう。そして、できるようになったら褒めてあげるようにして下さい。そうすることで自分一人でできないことは人に聞いたり手伝ってもらってできるようになることは悪いことではないということを学ぶことができます。

なかなか落ち着かないときは抱きしめてあげる

泣いて暴れて止まらない、そんなときは何も言わず抱きしめて背中などをさすってあげて下さい。

そうすることで落ち着くこともありますし、親子のふれあいで愛情を感じ不安が取り除かれることもあります。

決して大きな声で叱らない

場所や時間お構いなく始まるかんしゃく。

周りの目もあると親御さん自身がイライラしたり、「いい加減にして!もう知らない!」とその場を離れたくなったりすることもあるでしょう。

しかし、子どもは伝えたいことがあるからかんしゃくを起こすのです。

親御さんが放り投げてしまうと無視された、自分の気持ちなんてどうせ伝わらないとコミュニーケーションを諦めてしまう可能性があります。

大変だとは思いますが、落ち着いてから場所やどうすることがよいのか、してはいけないことを説明してあげるようにしましょう。

お菓子やおもちゃなどでごまかすのはほどほどに

子どもが泣くとすぐお菓子やおもちゃでご機嫌取りをする親御さんがいます。

そのタイミングで泣き止むこともあり、親としては楽かもしれませんが、子どもの「伝えたい本質」を見逃してしまいます。

また、将来に大切なおやつの与え方(https://eqwel-child.com/2021/05/31/565/)でもお伝えしているように、糖分が多いおやつは中毒性があり、常用しすぎると、糖分が切れたときに「キレる」子どもになってしまう可能性があります。

本当にひどいときは専門機関に相談を

子どものかんしゃくは、感覚が鋭敏で我慢しきれないということでも起こります。

ただ、もしどうしてもかんしゃくが頻繁でひどく、困ってしまったときは、悩みこまずに専門医や専門機関に相談してみて下さい。

発達障害などは感覚が鋭敏すぎるため親御さんの手に負えない場合もあります。

一緒に考えてくれる人がいることや、専門家のアドバイスをもらうことで、少しでも気持ちが楽になります。

また、鋭敏な感覚や高ぶる気持ちを落ち着かせる漢方も一つの手段です。上手に付き合うことで就学するころには落ち着くこともあります。(副作用もありますので、必ず専門医の判断を仰いで下さい)

かんしゃくは誰にでも起こる、成長過程です

うちの子どもは本当にわがままで、変じゃないのかしら?と不安になることもあります。

しかし、きちんと整理をしていけば、なんらかの理由があり、子どもの感情が成長する過程です。

ですので、イライラや不安にならず、落ち着いて対応していくようにしましょう。

アウトプットに必要な語彙力を育てるイクウェル

「伝えたいことが伝わらない」それは大人になってからもよくあることです。

イクウェルではコミュニーケーションにいちばん大切な国語力に必要な語彙のインプットとアウトプットのトレーニングに重きを置いています。

言葉の習得だけでなく、組み立てと発信ができることで、「伝えたいことを上手に伝える」力が身につきます。

まずは体験教室へ

語彙のインプットとは言え、学校の勉強のように教科書をただただ読むだけではありません。

楽しく学び、学ぶことに興味を持つようなリズムと環境が整っていますので、イクウェルで学んだお子さんは学ぶ好奇心を持って自ら学習していくようになります。

是非一度体験教室にお越しいただき、イクウェルの指導内容を見ていただければと思います。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年05月14日

- お散歩のススメ

新しい世界!脳への刺激が発達を促す

赤ちゃんの脳は、たくさんの刺激を与えることでどんどん活性化して発達していきます。

青い空や白い雲、道行く人や車、新しい出会いがたくさんあります。

生後まもなくは免疫が低い状態なので、お散歩は控えたほうがいいですが、「1ヶ月検診」の後を目安としてお散歩をスタートされる方が多いです。

お散歩の最大のデメリット「準備が面倒!?」

タイミングも荷物の準備も大変!

Google検索で「赤ちゃん お散歩」と入れると「めんどくさい」という言葉が出てきます。

確かに「お出かけ」となると、

抱っこひもにすると重たい、ベビーカーは移動が不便、オムツ、もしものときのオムツマット、ミルク派の方は哺乳瓶と粉ミルク、魔法瓶にぬるま湯を入れて、暑いとき寒いときの帽子や上着・・・・その上、お化粧までしていられない!という声をよく見かけます。

赤ちゃんにとっての大冒険は準備がたくさんいるものです。

とはいえ、育児は「無理をしすぎない」が鉄則です。

毎日キチンとお出かけしなくても、なにかあったときにすぐ家に帰ることができる距離でこまめにが大切です。

目的は外の刺激から受ける新しい経験

たまには、ベランダから外を眺めるでもいいでしょう。

ベランダが広い方は、たまにはですが、ベランダに椅子などを置いて、空や町並みを眺めるのも一つです。

飛行機が飛んでいる、車が走っているといったことでも赤ちゃんにとっては新しい刺激になります。

(赤ちゃんの安全には配慮してくださいね!)

外の空気は気温を調整する体の機能にも有効

赤ちゃんが外の風に触れ、自然の音や光を感じることによってよい刺激となり、外の生活に慣れるためのステップにもなります。体温調節の機能を整えたり、外の風は肌にも適度な鍛錬となって免疫機能を丈夫にしてくれます。

「外気浴」ともいい、生後一ヶ月過ぎた頃は、たくさん外に出るよりは一日数分、外に出て風と光を感じることが大切とされています。

三ヶ月を過ぎた頃から少しずつ公園など世界を広げてあげましょう。

陽の光を浴びることで、体内時計も整ってきて、夜泣きもしにくくなってきます。

社会に触れることは言葉やマナーを覚える第一歩

赤ちゃんの深層心理に働きかける

大人の世界はまだまだ赤ちゃんには理解できませんが、心の奥底での印象には残ります。

ですので、お散歩中はたくさんの声をかけてあげるようにしましょう。

例えば、

「キレイなお花がたくさん咲いているね!バラのお花のいい匂いがするね」

「あの赤い車はかっこいいね!」

「あ、隣のおばちゃんだね!朝のご挨拶するね」

「赤信号だから青になるまで待っていようね」

などさまざまな色、感覚、音などの表現を混ぜるとよいでしょう。

逆に、赤ちゃんと2人だけとはいえ、電話で人の悪口を言っていたり、ポイ捨て、信号無視などの行為は控えたほうがいいでしょう。

赤ちゃんの心に刻まれたお母さんの行為は、のちのちの性格に影響されます。

子どもや親を見て育ちます。

「良い子」に育ってほしいと願うときはお母さんも「良い人」になることを心かけましょう。

赤ちゃんの心への教育はイクウェルで

お散歩は社会生活への第一歩です。たくさんの刺激を適切に受けることで、心と体の発達に繋がります。

とはいえ、「何を話しかけたらいいの?」「タイミング」「いつも赤ちゃんとの接し方を気にしていると疲れる・・・」といった悩みもあるかと思います。

そんなときにぜひイクウェルを活用してみてください。

赤ちゃんに適切なプログラムで赤ちゃん自身の発達のお手伝いだけでなく、お母さん・お父さんが赤ちゃんへの接し方を学べる場としても「よかった!」の声をたくさんいただいています。

まずは体験教室へ

赤ちゃんが実際に楽しめるかどうか、本当に役に立つのか、気になられる方もいらっしゃるかと思います。

そんな方のためにイクウェルでは体験教室制度を設けています。

是非一度体験教室にお越しいただき、一緒に楽しくレッスンを受けてみてください。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年04月30日

- 愛情が足りてない?SNSでの承認欲求

承認欲求とは?

承認欲求とは「他者から認められたい、自分を価値ある存在として認めて欲しい」という気持ちです。

子どもから大人まで持ち合わせている当たり前の欲求です。

子どもの「ママ見てみて〜!!」と何度も言ってくるのは褒めてほしいという承認欲求の気持ちがあるからです。

オンラインでの繋がりに求める承認欲求

ITの発達により時代は大きく変わりました。

かつては「出会い」と言えば、親のつながり、地域・学校のつながり、仕事のつながりといった人のつながりや環境に合わせた広がりが主流でした。

ところが、ここ数年のIT技術の発達により、

つい2、30年前は文通相手を募集する雑誌もありましたが、今はSNSにアクセスして興味のあるジャンルからタグをたどっていき、フォローをすると「お友達」です。

一昔前はオタク扱いされていたオンラインゲームでのコミュニティも、若くて可愛い芸能人がハマっているというぐらいイメージがよくなりました。

最近の新型コロナウイルスにより、このオンラインでの交流はさらに加速していくと予想されます。

そしてSNSでのコミュニティに承認欲求を求める人が増えてきています。

簡単に「いいね!」で図れる自己評価

SNSでの「いいね!」や「フォロワー数」は人からの評価が数でわかるのでとてもわかりやすいです。

「今日はいいね100超えた!」「フォロワー数1万人」などを目標にされている方も多いのではないでしょうか。

いいね!と押されると嬉しいですよね。あとフォロワーが増えるということは、自分の投稿に興味を持ってくれているということで「認められている」ということになります。

ところが、簡単に図れるゆえに、SNSの評価に振り回される傾向もあります。

「SNS依存」「いいね依存」と呼ばれるものです。

目の前にいる人よりも、SNSの評価のほうが気になり、常にスマホを見て、常に投稿と返信を繰り返す人が近年増えてきています。

SNSやいいねが多いと嬉しい、フォロワーを増やしたいということ自体は問題ではありません。

SNSの評価に自分の存在を求めてしまうことが問題なのです。

学歴社会ではなくなってきたことも原因の一つ

SNSに承認欲求を求めることが多くなってきた背景としては、学歴社会ではなくなってきたことも一つの原因です。

昔は教科書を一生懸命勉強して、いい高校、大学に入り、いい企業に就職したり難しい資格を取得することが人からの評価につながっていました。

「まあ、すごい大学にはいられたのね!」「いいところにお勤めで・・・」と言われると承認欲求を満たされます。

ところが、学歴が低くても会社を立ち上げて大成功していたり、能力の高さにおいてもお勉強でなはい多角的な方面で評価されることが増えてきました。

例えば、

この人は学歴は高くないけれど、チームを任せるとまとめるのがうまい。

常識にとらわれない発想力と行動力がある。

誰よりも気が利いて、人を和ませる力がある。

など、単純にわかりやすい指針ではなく、時間がかかったり、人によって評価が分かれるものが多くなってきています。

家庭環境の移り変わり

共働きや、夜遅くまで習い事をすることなどにより親子の接する時間が希薄になりがちなのも原因の一つとされています。

幼い頃に親からの愛情をたくさん受けられなかったり、親からの認められることが少なかったがために自己肯定感が低くなってしまった、自信がないから他人からの評価で自分を満たすようになってしまったという傾向があります。

承認欲求が強いことは必ずしもNGではない

承認欲求が強いことは必ずしもダメではありません。「認められたい」という願望は誰しもあるものです。

例えば「ノーベル賞」がなかったら世の中はどうなっていたでしょう?

今よりも発展していなかったのではないでしょうか。

承認欲求が強い人は褒められるために頑張れる

承認欲求が強い人は、人から褒められたい、認められたいという思いが人一倍強いので、結果を残そうと無我夢中で打ち込めます。

褒められると嬉しい→もっと頑張る→結果が出る→さらに頑張るというとてもいい循環が生まれます。

承認欲求が強い人はそれをモチベーションに頑張れる人が多いです。

褒められないと頑張れない

時代の流れにより、わかりやすい評価が受けられにくくなってきました。

努力しても結果がもし伴わなかったときに「こんなに頑張っているのに誰も褒めてくれない」と感じてしまい、やる気が減少してしまいます。

また、自分を大きく見せがちなのも、承認欲求の強さからです。

多少の見栄は、それに自分を合わせようと努力できるのでいいのですが、大きすぎる見栄は周囲にも悟られてしまいます。

そうすると、気軽に新しい人間関係を築けるこの世の中、新たに認めてくれる人のところへ移っていってしまうこともしばしば・・・。

簡単に人の縁を切ったり、繋がったりという気軽な関係は、自己の発展には繋がりません。

承認欲求は自己肯定感の強みに変われば、良い結果に

他人からの評価だけを求めてしまうのではなく、自分で自分自身を認めてあげれるようになることが大切です。

自分のことは自分がよくわかっています。

外側だけを繕っていると、いつまでも認めてくれる人を探してしまい、自信がないままになってしまいます。

自分で自分を褒めてあげれるようになると、自信が身につき、他人からの評価に喜びは感じても振り回されることはなくなってきます。

自己肯定感の基礎は幼少期に育まれる

自己肯定感の基礎は3歳までに大きく育つと言われています。

それは最も身近な大人である親から一番影響を受けます。

こんな話があります。

大人になって誰もが羨むような大成功をした人がいました。

ところがその人はどんなに成功しても満たされない。自分に自信がなく、結婚しても愛情を感じられず離婚してしまう。

その人の生い立ちをたどっていった結果、赤ちゃんのときに両親の仲が険悪で、あまり愛情を受けられなかったということがわかりました。

この話はたまたまのことで、同じような家庭環境の人が100%影響してくるとは限りません。

ただ、子どもの脳は大人よりも多くのことを吸収し、成長しています。

幼少期の親から受ける環境や愛情は大人になっても影響してくるということが重要です。

自己肯定感が強い人は、承認欲求をモチベーションとして頑張ることができ、成功している人が多いという結果もあります。

イクウェルで育つ自己肯定感

イクウェルでは自己肯定感を育てるということに重きをおいています。

認められ、愛情を受け、自信がつくことは将来の成功につながると言われています。

親子関係のふれあい方、家庭での教育法もご指導させていただいています。

まずは体験教室へ

将来に重要な時期だからこそ、イクウェルでの学習効果を体感してみてください。

確かな実績と経験に基づいたプログラムはEQ力を育むのに最適です。

是非一度体験教室にお越しいただき、一緒に楽しくレッスンを受けてみてください。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年04月20日

- 心を育む、赤ちゃんへの語りかけ方

EQ力は赤ちゃんのときに大きく育つ

将来活躍するために、欠かせないEQ力(非認知能力)。

このEQ力の元になる「自信」を最も育みやすいのは赤ちゃん期だと言われています。

これからの時代にたくましく、活躍できる子どもに育てるためにも、赤ちゃん期の接し方のコツとお伝えします。

赤ちゃんへの語りかけはとっても大切

■グチや無言はNG!

赤ちゃんに働きかける機会はすべてインプットのチャンスです。一つ一つのインプットの蓄積が赤ちゃんの心を育み、将来の人格形成や脳の発達に影響します。

そんなときに「はぁ、またオムツか・・・」「いい加減泣き止んで欲しい」と言った赤ちゃんへのグチをブツブツ言っているとどうでしょう?

育児に疲れてついつい言ってしまいがちではありますが、赤ちゃんも一人の人間。面と向かって言われたこと一つ一つが蓄積され、心に残っていきます。

ですので、赤ちゃんに対するグチ、ましてや「子どもなんて産まなきゃよかった」などと言ってしまうのは厳禁です。

大人でも言われたら悲しいことは、未熟な赤ちゃんにとっては大打撃になってしまいます。

■5つの語りかけのコツ

①赤ちゃんにいっぱい触りましょう

まだ目も見えない赤ちゃんには、そばに守っている人間がいると知らせてあげることが大切です。

お腹の中で守られていた赤ちゃんは、生まれた途端、何も守ってくれるものがいなくて不安で仕方がありません。

そんな赤ちゃんの不安を解消するために、どんどん触ってあげましょう。

皮膚への刺激は、脳への刺激に繋がり、赤ちゃんをリラックスさせ、免疫力を高め、筋肉の発達も促します。

イクウェルの赤ちゃんコースではマッサージ法もお伝えしていますが、まずはいっぱい触ること。

ぷにゅぷにゅさせたり、軽く握ってみたり。

サラサラしている赤ちゃんの体はとても気持ちよく、お母さん自身のリラックスにも繋がります。

優しく触れながら触ることは赤ちゃんへの安心感になります。

②赤ちゃんの目を見て

前述したように、生後間もない赤ちゃんは目が見えません。

でも語りかけるときはしっかりと目を見てあげてください。「ママが私を(僕を)見ている」という雰囲気が大切です。

③まずは赤ちゃんの気持ちを代弁してみる

「語りかけ」と一言に言っても「何を語りかけたらいいの!?」と思うかもしれません。

まずは、そのときどきに赤ちゃんが感じていそうなことからスタートしてみてください。

「今日は暑いね〜」

「新しいお洋服は気持ちいいね」

「このタオルはふわふわだね」

少し発展させて今起こっていることの実況中継も一つです。

「あ、車が走っているよ」

「ワンちゃんがお散歩しているね」

目も良く見えないし、まだ言葉のわからない赤ちゃんですが、幼いときの語りかけが多ければ多いほど語彙力が豊かになるという結果も出ています。

④笑顔で表情豊かに

安全なお腹の中から外に飛び出した赤ちゃんはとても敏感です。

全力で世の中に適応しようとする力と、知ろうとする力が働きます。

よく言われているのが、なかなか泣き止まない赤ちゃんのお母さんは機嫌が悪くなったり、不安な顔をしてしまいますが、その「空気感」によりさらに赤ちゃんは泣き止まなくなってしまいます。

逆に笑顔いっぱいだと赤ちゃんは「愛されている」と感じやすくなります。

愛されてる人は自信がつきやすく、自信がある人はEQ力(非認知能力)が高くなります。

⑤名前を呼んでみましょう

自己肯定感への第一歩として、自分が何者なのかを認識するアイデンティティが大切です。

単純に「今日もかわいいね〜」と言われるよりも「○○ちゃんは今日もかわいいね〜」と言われる方が自己を認識しやすくなります。

1日1日の積み重ねが大切です。

「○○ちゃん、オムツを変えて気持ちいいね〜」と言われると、この自分が今感じていることは「気持ちいい」ということなんだと認識することができます。

・授乳後赤ちゃんの目を見て「たくさん飲めたね!ごちそうさまでした」

・オムツを変えた後に「気持ちよくなったね〜!!」

・お風呂で「ポカポカ温かいね!」

・おもちゃで遊びながら「ブーブー(車)が走っているね!」「お猿さん(ぬいぐるみ)がお辞儀をしているよ!こんにちは〜」

心だけでなく、頭もしっかり鍛えていくならばイクウェルで

心の育みで愛されている自信と自己肯定感を育てます。

その段階で脳にさらなる情報を与えてあげることによって、脳の成長にも繋がります。

何をするにも大切な視覚と聴覚、そして手先。

視覚と聴覚を司る脳部位は、実は1歳までに発達のピークを迎えます。

ちょうど生まれてから慣れない子育てに扮装している時期です。

なかなか教育までは考えにくいかもしれないですが、この時期のチャンスを活用するとしないとでは将来の学習能力に大きな違いが出てくる可能性が高くなります。

まずは体験教室へ

将来に重要な時期だからこそ、イクウェルでの学習効果を体感してみてください。

確かな実績と経験に基づいたプログラムはEQ力を育むのに最適です。

是非一度体験教室にお越しいただき、一緒に楽しくレッスンを受けてみてください。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年04月01日

- これからの未来と子ども同士の喧嘩の関わり方

オンライン化によるコミュニケーションの減少

新型コロナウィルスの影響で、教育の場も大きく変わってきました。

コミュニケーションを取るイベントは減少もしくは制限がつき、人と接触がないオンラインでの学習も増えてきました。

大人は多少の不便さを感じながらもオンライン会議、オンライン飲み会などでコミュニケーションを取ることができます。

しかし、まだ成長途中の子どもは、他人とのコミュニケーションで学ぶことが少なくなってしまいました。

数少ないコミュニケーションの機会を是非活用していただくために、今回は、「子どもの喧嘩」をテーマにお伝えしていきます。

ぶつかり合うことで学ぶ人との関わり方

おもちゃの取り合い、先生と遊ぶ順番、仲間はずれ、クラスに1人はいる口の悪い子・・・子どもたちはさまざまなことが原因で喧嘩をし始めます。親としては、怪我をしてしまう、逆に相手の子に怪我をさせてしまうのではないかと気が気でないと思います。

外の世界との関わりのひとつとして、3歳〜小学校低学年くらいまでの喧嘩をする体験は重要だとされています。

3歳ごろまでは親、親戚、近所の人など子どもにとっては上の存在であり「優しくしてくれる人」が多く存在します。同年代の子どもと遊ぶにしても親の監督のもとで遊ぶことが多いのではないかと思います。

ゆえに、幼少期の子どものの心の中は自分が中心となりがちです。これは決してワガママというわけではなく、自分の存在が中心として物事を考えるということです。

具体的には、

・寒い、暑い、美味しい、楽しいなど自分と相手は同じ感じ方をする。

・相手の話を聞くよりも自分が伝えたいことを一方的にしゃべる。

そんな子どもたちは、ご家庭によっては3歳ごろから保育園、幼稚園と通いだし「優しくしてくれる人」よりも「同等の子」のほうが多くなります。

今まではスムーズだったことがうまくいかず、喧嘩になってしまうことも仕方ないのです。

しかし、人とぶつかり、人の意見を知ることは成長にとって大きなチャンスと言えます。

自己中心型だった子どもの発想が人の嫌がること、嬉しいことを知り、人と調整するということ、そして自分の感情をコントロールしていくことを学んでいくのです。

このことを幼少期に学べなかった人は、大人になっても感情のコントロールが苦手で、自分中心でしか考えることができず、コミュニケーションが苦手な人が多いという傾向があります。

社会生活では、人と円滑に過ごすということはとても大切なことです。仕事だけでなく、学生時代においても、苦手分野を友人と教え合ったり、先生に気兼ねなく質問にいけるような子どもは学力が伸びやすくなりますよね。お稽古ごとも大切ですが、人と助け合うことで実力の何倍もの力を出せる能力というのは決して侮れないものです。

その第一歩が幼少期のお友達との喧嘩から始まるのです。

喧嘩をしてしまった!大人ができること

喧嘩は成長のチャンスではありますが、大人がどう関わるかによって成長度合いも変わってきます。過度に干渉することはよくありません。

しかし、せっかくのチャンスを活かすような関わり方を是非してみてください。

①まずは子どもに任せて関与しない

子どもが喧嘩をしてしまいました!

「あらあら、どうしたの〜」

とついつい口をはさみたくなるかもしれませんが、ぐっとこらえてください。

ちなみにこの口をはさみたくなる気持ちは個人差はありますが「子どもが傷つくかもしれない、守らなければ」という母性本能ですので過保護すぎるわけではありません。

でもじっと見守ってあげてください。

子どもには自分たちで解決する力があるんです。

自分の子どもにはまだその能力が身についていなくても、同年代の子どもの中ですでに身についている子どもから教わることもあります。

もちろん、叩いたりし始めたときなど怪我をしそうなときにはちゃんと止めてあげてください。

②解決しなさそう・・・そんなときは子どもの言い分を聞いてあげましょう

どうしても自分の子どもの味方をしてしまいがちですが、可能であれば両方の子どもから事情を聞いてあげてください。

小さい子どもは言葉も拙く、自分の感情を言葉にしてまとめることが上手にできません。

せっかく一生懸命伝えてくれたことを、どちらかが悪いと判断をするのではなく、あくまでも通訳のような気持ちで聞いてあげてください。

③否定をするのではなく、お互いの気持ちを伝えてあげる

単に「あなたが悪い」「こうしなさい」と決めるのではなく、「〇〇ちゃんはコレで遊びたかったんだね、でも▲▲ちゃんが長く遊んでいたんだよね」と気持ちを伝えた上で、「だったらどうすればいいと思う?」と子どもたちに言い分を促してあげてください。

ここが調整する力の身につくチャンスになります。

「あんたがグズだから」とか「遊びたいってなんで言わないの?」と子どもを否定するようなことは決して言ってはいけません。

自己肯定感が低くなり、遠慮しがちな子どもになってしまいます。

④絶対してはいけないことは教えてあげましょう

「物を投げない」「お腹や頭を殴らない」「目には気をつける」など相手や自分が一生傷つくようなことは予めルールとして教えておきましょう。

⑤先生や、親同士の信頼も大切

喧嘩は成長には繋がりますので、できるだけ見守っていきたいところですが、相手の親御さんがそうかどうかはわかりません。人によっては子どもを放置している、教育がなってないと思われてしまうこともあるかもしれません。

ここは大人も調整力とコミュニケーション力を発揮するところです。

子どもを守るためにもお友達の親御さんや、幼稚園で喧嘩に対応してくれている先生とも普段から信頼関係を築けるようにしましょう。

オンラインでの関係もリアルがあってこそ

これからますます進んでいく、オンライン化。

オンラインだけの友達というのも珍しくはありません。

オンラインの出会いで結婚したり、親友ができるなど、一生涯の信頼できる人もできることもあります。ただ、冒頭でもお伝えしたようにオンラインでの関係性だけで信頼関係を構築することは不便で、非常に難しいのが現状です。

映像の向こう側の相手の空気を読むことは、通常よりも高度なコミュニケーション能力を要することも少なくありません。

この幼少期からの小さな(子どもの世界にとっては大きな)喧嘩が、大人になってからのコミュニケーション能力に繋がっていきます。

人との接触が少なくなってしまったこの時代だからこそ、一つの喧嘩も成長のチャンスと思うと、無駄にはできません。

これからの社会において、アカウントのブロック、スイッチ一つで切れる人間関係ではなく、人と深く関われるということは大切なことではないでしょうか。

イクウェルが大切にしている親子の信頼関係

子どもの喧嘩で親ができることは、親子の信頼関係があることが前提です。

普段から子どもの言い分をキチンと聞ける環境があってこそ、周りとのトラブルでも親に聞いてほしいとなります。

イクウェルでは脳の使い方だけでなく、親子の関わり方を何よりも大切にしています。

なぜならば脳の成長はレッスン時間以外の大半を一緒に過ごす親子の時間での影響を大きく受けるからです。

ですので、イクウェルでは、ご家庭での接し方、学習方法なども細かくご指導させていただいております。

まずは体験教室へ

親子ともに楽しめる、脳が発達するカリキュラムを採用しています。

是非一度体験教室にお越しいただき、他のお子様と親御さんの様子もご覧いただき実感してみてください。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年02月23日

- 子どもの上手な叱り方「お化けが来るよ」はNG!

「叱る」ことの大切さ

イクウェルでは基本的に子どもに共感し、褒めて伸ばすことを基本としていますが、それだけでは善悪の区別がつかずワガママで感情をコントロールやルールを守ることができない子に育ってしまいます。

本当に悪いことをしたときはキチンと叱ることが大切です。

とはいえ、叱ってばかりではいけません。

叱りすぎると子どもが萎縮し、親の顔色ばかり伺うようになってしまいます。

叱ること一つにしても「叱り方」が存在するのです。

「叱る」方法

1.すぐ叱る

してはいけないことをしたら、すぐに叱ってください。

「あのときは・・・」と言われてもしたときの気持ちや、出来事自体を忘れてしまっている可能性があります。

また、覚えていたとしても子どもにとっては遠い過去の話なので、心に響きにくくなってしまいます。

2.短くコンパクトに

叱るときは極力短く、できれば1分以内に抑えることが大切です。

長い時間くどくどと叱り続けると、子どもの心の防衛反応が働いて親の話を聞き流すようになってしまいます。

また、叱られた内容よりも「叱られた」という事実に目が向いてしまい、子どもの自尊心を傷つけてしまうことにもなります。

3.昔のことを叱らない

叱っているときに、「そう言えばあのときだってあなたは・・・」と過去の話を持ち出すのは絶対してはいけません。

また一回に複数のことを注意すると混乱してしまいます。

直っていないことをするとついつい過去の話を蒸し返してしまいがちですが、それをすると「自分は成長していないんだ」という気持ちになってしまいます。

叱るときはそのときにあったことにフォーカスして叱るようにしてください。

4.存在を否定しない

「本当にあなたはなにしてもダメね」と子ども自身を否定するようなことを言ってはいけません。

子どもの存在はきちんと認めつつ、行為に対して「これはしてはいけない」と叱るようにしてください。

5.子どもの言い分はちゃんと聞く

大人からしたら良くないことでも、善悪の区別がつかない子どもには理由があるかもしれません。

頭ごなしに叱るのではなく、子どもの言い分は聞いてあげましょう。

子どもからしても話をきちんと聞いてもらって、思いをわかってもらえたら、親への信頼が生まれ、話を聞く心の余裕ができます。

6.できるようになったら褒める

叱った内容を改善してできるようになったら、しっかりと褒めてあげてください。

叱られるより褒められる方が嬉しいですよね。

「叱られるからやらない」ではなく「褒められるから頑張ろう」のほうが前向きです。

このサイクルがうまくできるようになると、叱らなくてもできることが増えるようになります。

7.感情的にならない

叱るときについつい「あんたはなんでそんなんなの!?」とついつい感情的になってしまいがちですが、NGです。

高ぶった感情を抑えるのは難しいかもしれませんが、できるだけ落ち着いて、子どもの目線に合わせて「いつもと雰囲気が違うぞ」というトーンで話すようにすると子どもの印象にも残りやすくなります。

もちろん火を触ろうとしているなどの緊急時はこの限りではありません。

8.「お化けが来るよ」は使わない

理由を説明するのが面倒なときに使いがちなのが「こんなことをする悪い子はお化けが来ちゃうよ!」という恐怖の対象を作って言うことを聞かせる方法です。

いわゆる「脅し」になるのでおすすめはしません。

また、一見、効果があるかもしれませんが、実は大きなデメリットがあります。

「お化け」という対象のインパクトが強く、「怖いもの」と認識させてしまうので、子どもにとっての怖いものが増えてしまいます。

一度怖いものと認識をすると子どもの中での恐怖心がどんどん増殖していきます。

よくあるのが、夜お化けが怖くてトイレに一人でいけなくなる、一人で部屋で寝られない・・・などデメリットのほうが大きいのではないでしょうか。

全ては親子の信頼関係につながります

ご紹介した「叱り方」、よく見ると大人でもさせて嫌なことばかりだと思います。

上司からくどくどと長い時間、過去のことも持ち出されて、言い分も聞いてもらえず、全否定され、しかも感情的に怒鳴れるとその上司への信頼は急速に下がっていきますよね。

むしろその行為に対して同僚と愚痴り合いになる、ということもよくあるのではないでしょうか。

ところが、対子どもになるとなぜがしてしまいがちです。

子どもも大人と同じ人間です。大人がされて嫌なことは子どもも嫌に感じるものです。

ぜひこの「叱り方」を心に留めていただければと思います。

親子の関わり方はEQWELで学べる

EQWELでは教室の時間だけでなく、家庭での家族の時間も教育として重要な場だと考えています。

ですので、教室自体は親子同伴で基本的にお越しいただいていますし、家庭での関わり方もご指導させていただいています。

お子さんとの関わり方に悩まれた方はぜひ一度EQWELにお越しください。

まずは体験教室へ

楽しくテンポの良いカリキュラムで子どもの脳と心に響く授業を行っています。長年の経験と心理学・脳科学に基づき組み立てられたものですので、お子さんの興味と好奇心をくすぐります。

是非一度体験教室にお越しいただき、実感してみてください。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 2021年02月11日

- 相手が大変!困った「なぜなぜ期」とうまく付き合う方法

「なぜなぜ期」はこんな時期

3~4歳頃から始まりなんでも質問してきます

2歳頃にあるなんでもかんでもイヤイヤを連呼する「魔のイヤイヤ期」をやっと乗り越えたと思ったら、3~4歳頃から「なんで?」「どうして?」と質問攻めにする「困ったなぜなぜ期」がやってきます。

この時期は大人の事情なぞお構いなし!

周りの人や状況の空気を読まずに、いつでも、何度でも、時にはびっくりするような質問をしてきます。

心理学用語では「質問期」と呼びます。

3歳頃は「これなに?」と言った単純な名称などの質問ですが、4歳頃になると複雑になってきて「赤ちゃんはどこから来るの?」「あのおじさんはどうして髪の毛がないの?」「ご飯はなんで食べるの?」といった理由や原因を追求するような質問が増えてきます。

正解が複雑で答えにくいものや、大人でもわからないものなども出てきます。

さらには全く意味不明な質問をしてきて、「うちの子はちょっと変じゃないのかしら」と思うこともあるかと思います。

脳の成長が右脳から左脳へ移行する時期

4歳ごろは、感覚的・直感的にすぐれている右脳成長の時代から、論理的思考に優れた左脳が成長していく時期に移行しつつある時期です。

個性を育てるために大切な右脳の持つ独創力が一番ピークを迎えるときでもあります。

なので、この時期は右脳の直感で目について気になったことを、左脳の「なんで?」「どうなっている?」という論理的思考が組み合わさって、何でもかんでも質問する「なんでも期」になってしまうのです。

「なぜなぜ期」は子どもの自立のスタート

親御さんにとっては何でもかんでも質問されて、空気も呼んでくれないし、困ってしまう「なぜなぜ期」ですが、子どもにとっては自立の第一歩。

好奇心を持つことによって知識の吸収力もUPします。さらに、このなぜなぜ期に「好奇心を持つことは良いこと」だという認識を持つと将来勉強をするときも与えられてこなすのではなく、興味を持って勉強に取り組みやすくなります。

この時期の一風変わった質問も、独創性=右脳が発達していると考えてみてはどうでしょうか。

そのうちに左脳の持つ常識性とのバランスが調整されて、大人としての成長をしていきます。

「なぜなぜ期」への対応のコツ

ちょっと困った「なぜなぜ期」ですが、上記のように脳の成長にとっては非常に重要な時期でもあります。どう対応していいか難しいところもあるかもしれませんが、いくつかのコツさえつかめば、将来の大きな成長に繋がります。

なるべく早く応えてあげる

大人にとっても質問されて初めて「そういえばどうしてだろう?」と思うこともあるかと思います。例えば「虹はどうしてでるの?」と聞かれて、きちんと答えられる人も少ないのではないでしょうか。科学に関する知識でしたら、子ども用にわかりやすく解説してくれるイラスト入りのサイトや動画もたくさん出ていますので、ぜひ一緒に見てみましょう。

実際に身近な道具で実験できることもありますので、実際にこんな仕組みでできるんだよと教えてあげてもいいかもしれません。

変な質問をしてもバカにしたりしない

子どもの発想はとても柔軟です。

それゆえに、大人にとってみたらありえない的はずれな質問をしてくることもあります。そんなときに決してしてはいけないのはバカにしたり笑い飛ばしたりすることです。

よくわからないことを聞かれて「何バカなこと言ってるの」と終わらせたり、大人にとっては可愛い子だと思って家族皆で笑ったりしていませんか?

自我を持ち始めた子どもにとっては一生懸命考えた質問を笑われることはとても恥ずかしいことです。子どもの学ぼうとする気持ちを失ってしまうことになるかもしれませんので、質問には向き合ってあげるようにしましょう。

嘘やごまかしはなるべくしない

「赤ちゃんはどこからくるの?」など答えにくいこともたくさんあるかと思います。

そこで「キャベツから生まれるのよ」などのごまかしは、よくありません。子どもにとってはちゃんと答えてほしいから聞いているのです。

ごまかされていることは、子どもは意外と敏感に感じ取ります。

ただ、子どもにとっては複雑でまだ知るには早いこともたくさんあるかと思います。

そんなときは出来る限り簡単な表現で簡潔に答えてあげましょう。「赤ちゃんはどこからくるの?」は「お母さんのお腹の中で育つんだよ」と言って他の哺乳類の話をしてあげてもいいかと思います。

質問の途中で答えを言わない

まだまだ言葉が未熟なとき。要領を得ない質問にはイライラする事もあります。ただ、それを遮って「こういうことでしょ!」と途中で答えを言わないようにしてください。

質問にしても、子どもは一生懸命自分で考えて表現する力を育てているのです。

何度も同じ質問ばかり・・・

子どもは不思議なもので何度も同じ質問を繰り返すときもあります。「さっきも答えたのに・・・」と思うかと思いますがそんなときは「さっきママはなんて教えてあげたかな??」と逆に聞いてみましょう。

これが子どもとのコミュニケーションに繋がるのです。

せっかくなので子どもの「なぜ?」を楽しみましょう

自我を持っている分、相手をすることが大変な「なぜなぜ期」

でも子どもの新しい発想は「へえ、こんなことを疑問に思うんだ」「こんなこと思ったこともなかった」といった大人にとっても新しい興味に変わるかもしれません。

調べてみて面白いこともあるかもしれませんよ。

お互いに楽しむ環境は、子どもにとって「受け入れられた」と感じ、もっともっと多くの世界に興味を持ちます。かの有名なトーマス・アルバ・エジソンも小さい頃は変なことばかり気にする子どもだったそうです。その好奇心が後の天才発明家になったんですね。

また、コミュニケーションを取ることは遠い先までの親子の信頼関係に繋がっていきます。

好奇心いっぱいの「なぜなぜ期」に全脳をバランスよく育てるイクウェルの教育

インプットからアウトプットへの移行期。これまでのイメージ的思考から意識的に言語で考える力が急に伸びていきます。

全脳を「バランスよく」「十分に」刺激することが、天才への道を開きます。 レッスンでは知的好奇心をくすぐり、脳を活性化させます。

感じたことを言葉に落とし込む取り組みで急速な語彙力のアップもはかります。

まずは体験教室へ

伝える力として語彙力は基本の「生きる力」の基礎となるものです。EQWELでは好奇心をくすぐり、一般的な子どもの「4倍」の語彙力を持つ子どもに育てます。

是非一度体験教室にお越しいただき、実感してみてください。

少しでもご興味を持たれた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→体験教室はこちら

胎教クラス(胎児)

ハッピーベビー(0.5ヶ月まで)

幼児クラス(0.6ヶ月~6歳)

小学生クラス(小学1年生~6年生)

英語クラス(幼児~6年生)

どのクラスをご希望かをお伝えください。体験可能な日時をお伝え致します。

- 最近の記事

-

- 2021.10.15

「まあいっか」「こんなもんよね」は意外と大切 - 2021.10.10

子どもと一緒に楽しむ、ためになるハロウィン - 2021.09.30

英語の学習はオーディオ教材が最適!? - 2021.09.15

ほどほど育児で楽しもう! - 2021.09.07

子どもの外出が難しいときの家遊び

- 2021.10.15

向日町教室

〒617-0002

京都府向日市寺戸町渋川l-l

水車ビルlF